日々の暮らしの中で「平日は忙しくて片付けが進まない」「どのタイミングで始めればよいのか分からない」と悩む方は少なくありません。特に、遺品整理や生前整理といった大切な場面に直面すると、手順や違いを理解できずに戸惑うことも多いでしょう。

この記事では、遺品整理と生前整理の違い、それぞれを進める際の基本的な手順、生前整理を行うメリットなどを解説します。高齢化や核家族化が進む中で、整理に関する不安を抱える方は増えています。ぜひ参考になさってください。

遺品整理と生前整理の違い

遺品整理と生前整理は、どちらも大切な工程ですが「誰が」「いつ」「何のために行うか」という点で大きく異なります。遺品整理は、亡くなった方の持ち物を家族や親族が整理する行為であり、四十九日後や賃貸住宅の退去期限など、一定の期限がある場合もあります。

一方、生前整理は本人が元気なうちに自ら行うもので、老後の快適な生活や家族の負担軽減が目的です。近年は「自分の意思で整理したい」と考える方も増えており、両者は対立するのではなく補完し合う存在といえます。

ここからは、それぞれの具体的な内容を確認していきましょう。

遺品整理とは?

遺品整理とは、亡くなった方の持ち物を整理・分類する作業を指します。主に家族や親族が担いますが、身寄りがない場合や規模が大きい場合は専門業者に依頼することもあります。

整理を始める時期は、四十九日を迎えた後や賃貸住宅の退去期限など、状況によって異なります。目的は大きく3つあり、生活用品や衣類などの処分、相続対象となる財産の確認、そして故人の思い出の品を整理することです。

さらに、重要書類や貴重品を見つけ出すことも欠かせません。遺品整理は単なる片付けではなく、故人をしのび感謝を込める行為でもあります。しかし精神的負担が大きく、家族だけで行うのは難しい場合も多いです。その際には専門業者のサポートを受けることで、スムーズに進められるでしょう。

生前整理とは?

生前整理とは、本人が元気なうちに自らの持ち物を整理する行為のことです。自分の意思で不要なものを処分したり、相続や引き継ぎを考えたりすることで、老後の生活を快適に保てます。また、家族にとっても将来の負担を減らせるという利点があります。

生前整理の目的は多岐にわたり、暮らしやすい環境の整備、相続トラブルの防止、自分の思いに沿った処分、さらには「見られたくないもの」の整理などが挙げられるでしょう。高齢化が進む社会では「生前に自分の身の回りを整えておきたい」と考える方が増えており、注目度が高まっています。

遺品整理と対立するものではなく、両立して行うことで「自分にも家族にも優しい準備」となります。

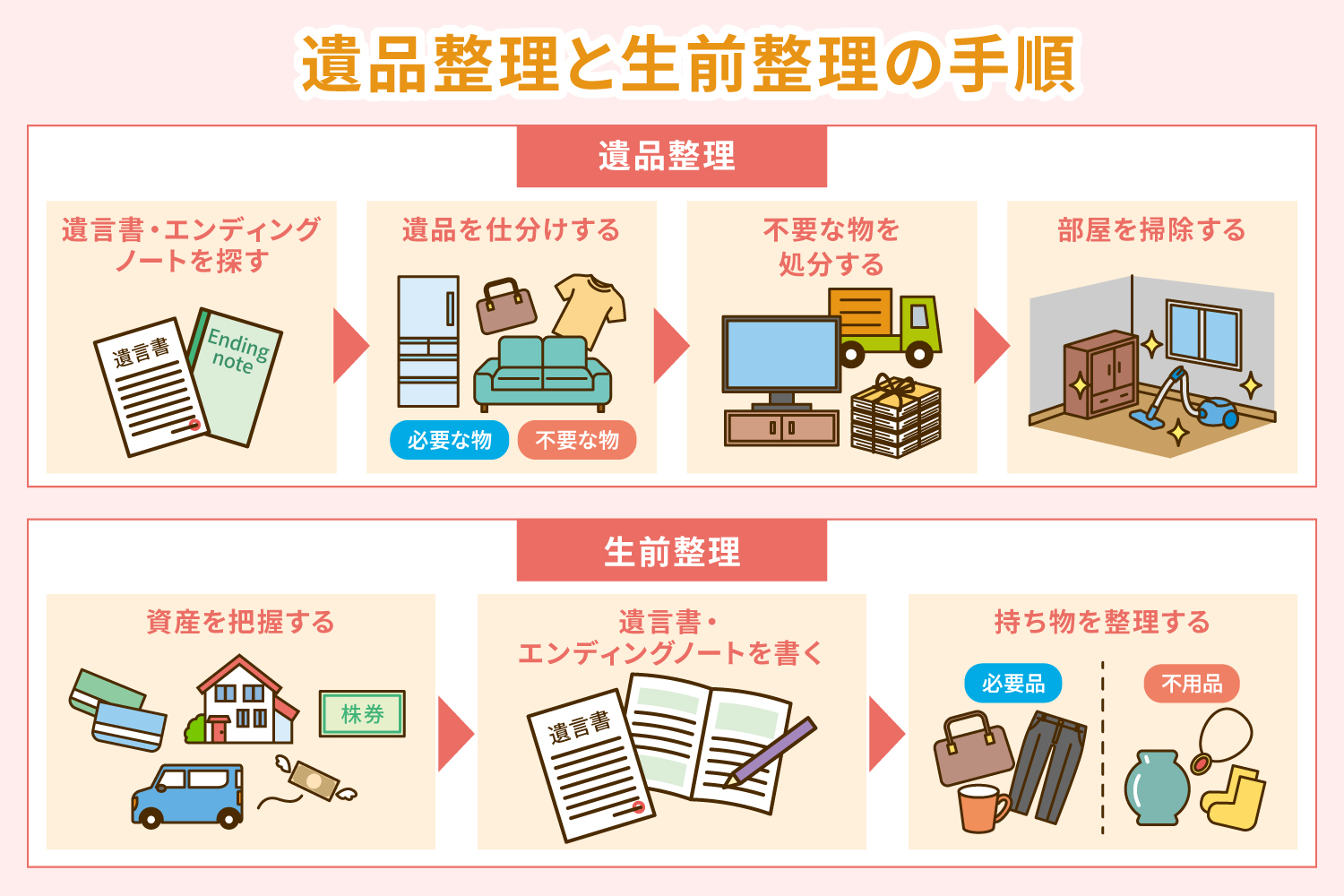

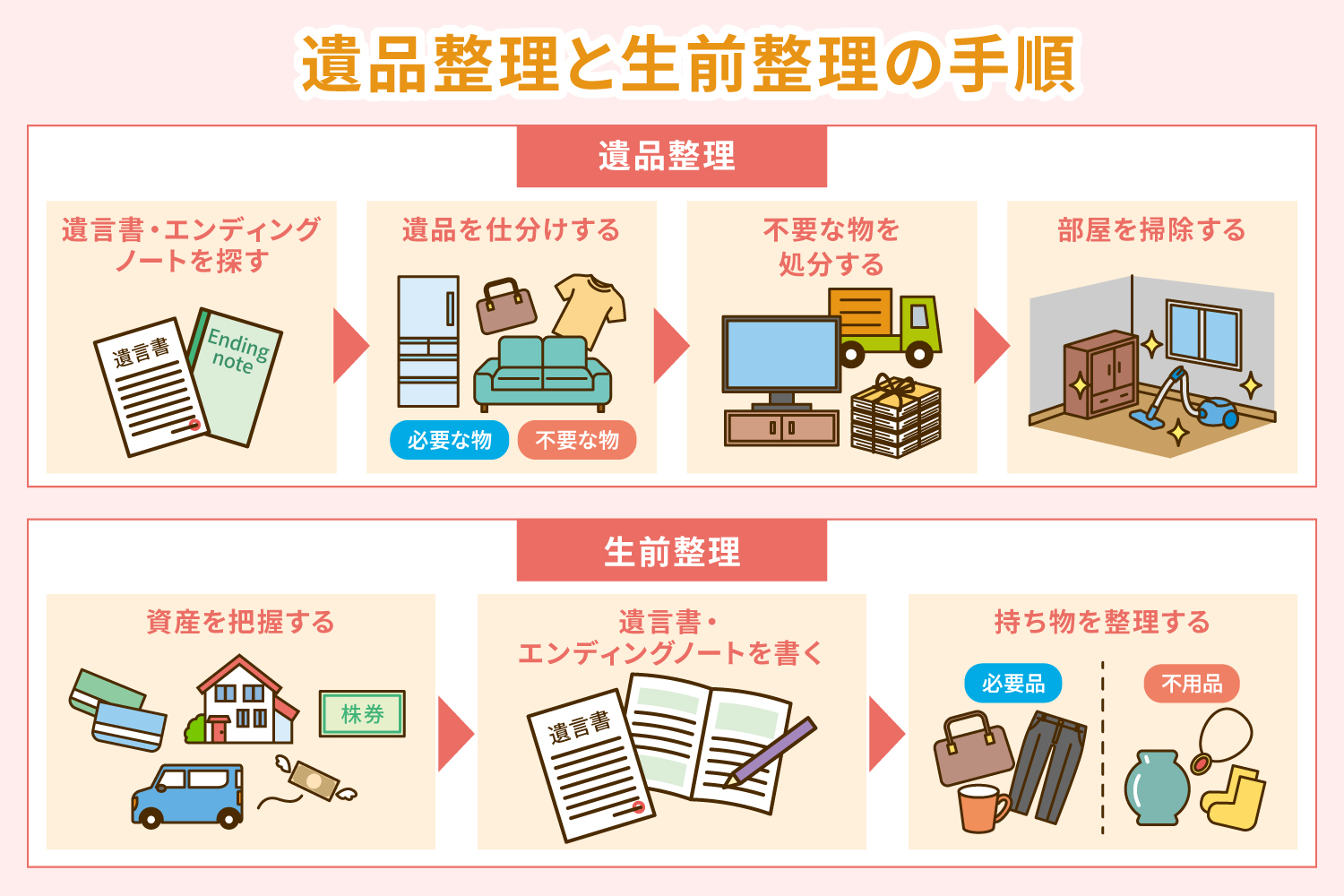

遺品整理の手順

遺品整理は感情的にも大きな負担となるため、無計画に進めると時間や労力がかかりがちです。実際には一定の流れがあり、初期段階から順序立てて進めることが大切です。ここから、遺品整理の具体的な手順を順を追って紹介します。

遺言書・エンディングノートを探す

遺品整理を始める際に最初に確認すべきは、遺言書やエンディングノートの有無です。遺言書には財産の分け方や相続人への意思が記されていることがあり、相続手続きに直接関わるため非常に重要です。

保管場所としては、法務局や公証役場、自宅の金庫や仏壇の引き出し、弁護士事務所などが挙げられます。一方、エンディングノートは本人の希望や思いが記された記録であり、保管場所は机や本棚など身近な場所にあることが多いです。

ただし、エンディングノート自体には法的効力がない点に注意が必要です。もし見つからなかった場合は、相続人同士で話し合うか、専門家に相談して進めるのが望ましいでしょう。早い段階でこれらを確認することで、整理全体を円滑に進められます。

遺品を仕分けする

遺品整理の中心となる作業は「仕分け」です。膨大な品々を前にすると迷うこともありますが、基本は「必要な物」と「不用品」に分けることから始まります。残すべき物は、遺族が大切にしたい品や、遺言書・エンディングノートで相続指定されているものです。家具や家電、衣類、日用品、雑貨など幅広い物が対象になります。

不用品はさらに「リサイクルできる物」と「処分する物」に仕分けます。例えば、家電や金属製品はリサイクルに回し、ペットボトルや段ボールは資源ごみとして処理するのが一般的です。

ただし、この工程は単なるごみ分別ではありません。故人に敬意を払い、丁寧に進めることが大切です。遺族間で意見が分かれる場合もあるため、話し合いの工夫や専門業者の助けを借りると心情面の負担を軽くできます。

不要な物を処分する

仕分けが終わった後は、不用品の処分が必要です。リサイクル可能な物は自治体の資源回収へ、不燃ごみや粗大ごみは地域のルールに従って処理します。特に大型家具や家電は、回収方法や手数料が決められているため、必ず確認することが大切です。

不用品が多く自力で処理できない場合は、専門業者に依頼する方法もあります。業者は単なる処分だけでなく、遺品供養やおたき上げ、ハウスクリーニングといったサービスも提供しており、心情面にも配慮した対応が可能です。処分の場面では故人や遺族の思いを尊重しながら進めることが重要です。自治体ごとに分別ルールが異なるため、事前に調べることでスムーズに進められます。

部屋を掃除する

遺品整理の仕上げとして行うのが部屋の清掃です。残す物を整えながら掃除を行うことで、空間全体がすっきりし、気持ちの面でも一区切りがつきます。

掃除は単なる作業ではなく、故人への感謝や追悼の思いを込めて行うことが大切です。きれいに整った部屋を見ることで、遺族の心も少し落ち着き、前向きな気持ちに切り替えられるでしょう。

賃貸物件の場合は退去清掃が求められるケースもあり、その際は専門業者によるハウスクリーニングを依頼すると安心です。最後に部屋を清掃することで「心の整理」と「空間の整理」の両方が整い、遺品整理全体を円滑に締めくくることができます。

生前整理の手順

生前整理は、計画的に進めることで安心して老後を迎える準備となります。資産の確認から生活用品の整理まで、一連の流れがあります。ここからは、その具体的なステップについて順を追って解説します。

資産を把握する

生前整理の第一歩は、自分の資産と負債を正確に把握することです。預貯金や不動産、株式などの資産だけでなく、ローンや借金といった負債も含めてリスト化します。財産リストを作成しておけば、自分自身の管理がしやすくなるだけでなく、死後に家族が相続手続きを行う際の負担も大幅に軽減されます。

内容は変動するため、定期的に更新することが重要です。エクセルなどの表計算ソフトや専用のノートを使うと整理がしやすく、専門家(弁護士や税理士)に相談するのも有効でしょう。

また資産情報はプライバシーに深く関わるため、「誰にどこまで共有するか」を事前に考えておくことも大切です。資産把握は、生前整理の基盤をつくる大切なステップとなります。

遺言書・エンディングノートを作成する

生前整理において、自分の意思を明確に伝えるための手段が「遺言書」と「エンディングノート」です。遺言書には法的拘束力があり、財産の分配方法を記すことで相続トラブルを減らす効果が期待できます。

特に公正証書遺言は証拠能力が高く、安心して利用できます。一方、エンディングノートには法的効力はありませんが、葬儀の希望やお墓のこと、所有物の扱いなどを記録できる大切な手段です。両者を組み合わせることで、法律的にも心情的にも家族に安心を残せます。

作成した文書は家族が見つけやすい場所に保管し、遺言書は法務局の預かり制度を活用するのも良い方法です。近年ではデジタルエンディングノートも普及しており、自分に合った形で準備することが大切です。

持ち物を整理する

生前整理では、持ち物を基準に沿って仕分けることが欠かせません。必要品の基準としては「毎日使う物」「時々使うが必要な物」「後悔しそうな物」「価値があり誰かに譲りたい物」が挙げられます。

一方で不用品は「壊れている物」「数年使っていない物」「思い出がない物」「処分してすっきりする物」といった基準で判断できます。処分する際は、自治体の分別ルールに従うことが大切で、大型家具や家電は専門業者に依頼すると安心です。

判断に迷う物は、エンディングノートに「死後はどう扱ってほしいか」を記しておけば、家族が迷わず対応できます。また、寄付やリサイクルに回す方法もあり、無理に捨てずに生かす選択肢を持つことで、より納得のいく整理ができます。

生前整理を行っておくメリット

生前整理を進めておくと、本人にとっても家族にとっても多くの利点があります。近年はテレビや雑誌でも取り上げられることが増えており、注目度も高まっています。ここからは、その具体的なメリットを紹介していきます。

家族に負担をかけずに済む

生前整理を行う最大の利点は、家族に大きな負担を残さずに済むことです。本人が生前に持ち物を整理しておけば、死後の遺品整理にかかる物理的・精神的な負担が大幅に軽減されます。特に、財産やデジタルデータが整理されていれば、遺族は内容をスムーズに把握できます。

さらに、遺言書やエンディングノートに明確な指示が残されていれば、家族は迷うことなく手続きを進められるでしょう。これは「家族が楽になる=自分も安心できる」という相互のメリットにつながります。実際に介護や葬儀を経験した人からも「整理してくれていたおかげで助かった」という声が多く、準備の重要性を裏付けています。

相続トラブルを防げる

相続をめぐるトラブルは珍しくなく、裁判所の統計でも遺産分割調停の件数は年々増加しています。こうした問題を防ぐためにも、生前整理は効果的です。

財産を正確に把握しリスト化しておけば、相続手続きがスムーズになり、遺族間の争いを避けやすくなります。さらに、遺言書やエンディングノートに分配方法を明確に記しておくことで「意思が分からない」という理由での争いを未然に防ぐことができます。

場合によっては生前贈与を検討することも可能で、これもトラブル回避の一助となります。相続に関わる内容は専門的な部分も多いため、弁護士や税理士に相談することも大切です。準備を進めることで、自分と家族双方が安心して未来を迎えられるでしょう。

整理整頓により心が落ち着く

生前整理を進めることは、単に物を減らすだけではなく、心身の安定にもつながります。不要な物を処分してすっきりとした住環境を整えれば、老後の生活がより快適になります。整理整頓された部屋は歩行スペースが広がり、転倒などの事故を防止する効果も期待できます。

また、必要な物を一つひとつ見直す過程は「自分にとって大切な物は何か」を再確認する機会となり、心にゆとりをもたらします。最近はミニマリズムや片付けブームも広がっており、物を減らしてシンプルに暮らすスタイルは現代社会で注目されています。

生前整理を「義務」ではなく「生活の質を高める行為」と捉えることで、心が落ち着き、前向きに取り組めるようになるでしょう。

生前整理を行っておくデメリット

生前整理には多くのメリットがありますが、現実的な負担や難しさも存在します。例えば、所有物が多い場合や大型家具を動かす際には、身体的な負担が大きく、腰痛やけがを招く恐れがあります。

また、物への思い入れが強いと整理や処分に時間がかかり、思うように進まないケースもあります。無理に期限を設けて急いで進めると、精神的に追い詰められて逆効果となることもあるでしょう。

こうしたデメリットを避けるためには、無理をせず、家族や友人に協力を依頼したり、専門業者に依頼したりする工夫が有効です。業者は物理的な作業だけでなく、感情面にも配慮した対応を行ってくれる場合が多く、安心して任せられます。

生前整理は負担も伴いますが、工夫や支援を取り入れることで無理なく進めることが可能です。注意点を理解した上で取り組めば、デメリットを最小限に抑えられるでしょう。

まとめ

本記事では、遺品整理と生前整理の違いとそれぞれの手順について解説しました。遺品整理は死後に家族が行うものであり、生前整理は本人が存命中に行う準備です。生前整理を進めておけば、家族に負担をかけず、相続トラブルの防止や老後の快適な暮らしにつながります。

一方で、身体的・精神的な負担といったデメリットもあるため、無理を避けて計画的に進めることが大切です。

アールエージェンシー株式会社は、遺品整理や特殊清掃を専門的に行う専門業者として、多くのお客様の支援を行ってきました。整理や清掃でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。準備の大切さを意識しながら、安心して次の一歩を踏み出していただければ幸いです。