物を捨てられないことに悩んでいる方、または家族が物を片付けられず困っている方もいるでしょう。実は、こうした状態には心理的な背景や、特定の病気が関係している可能性もあります。放置すると生活環境が悪化し、いわゆる「ごみ屋敷」状態になることも。

そこで本記事では、物を捨てられない人に考えられる病気、そして具体的な対処法について解説します。

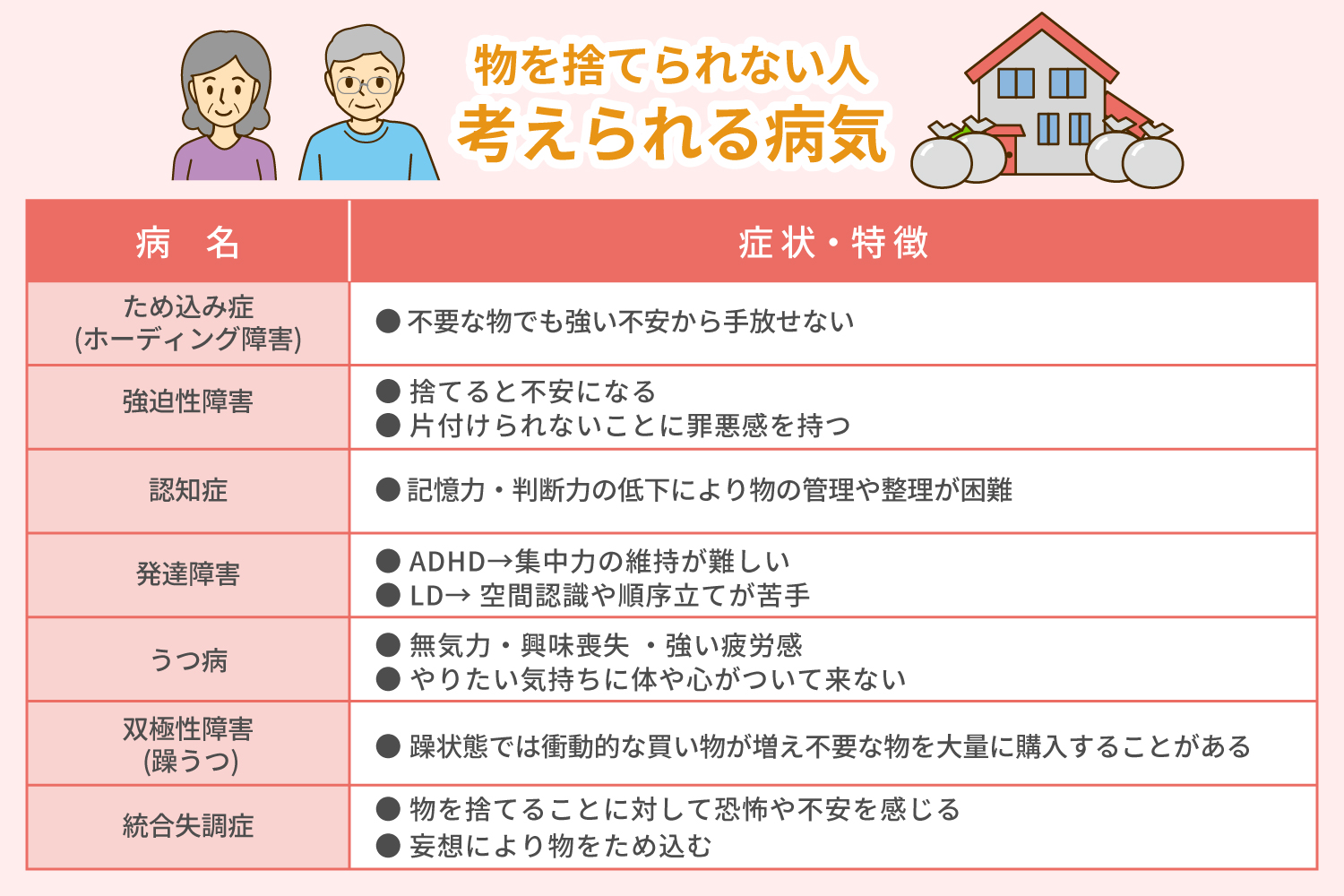

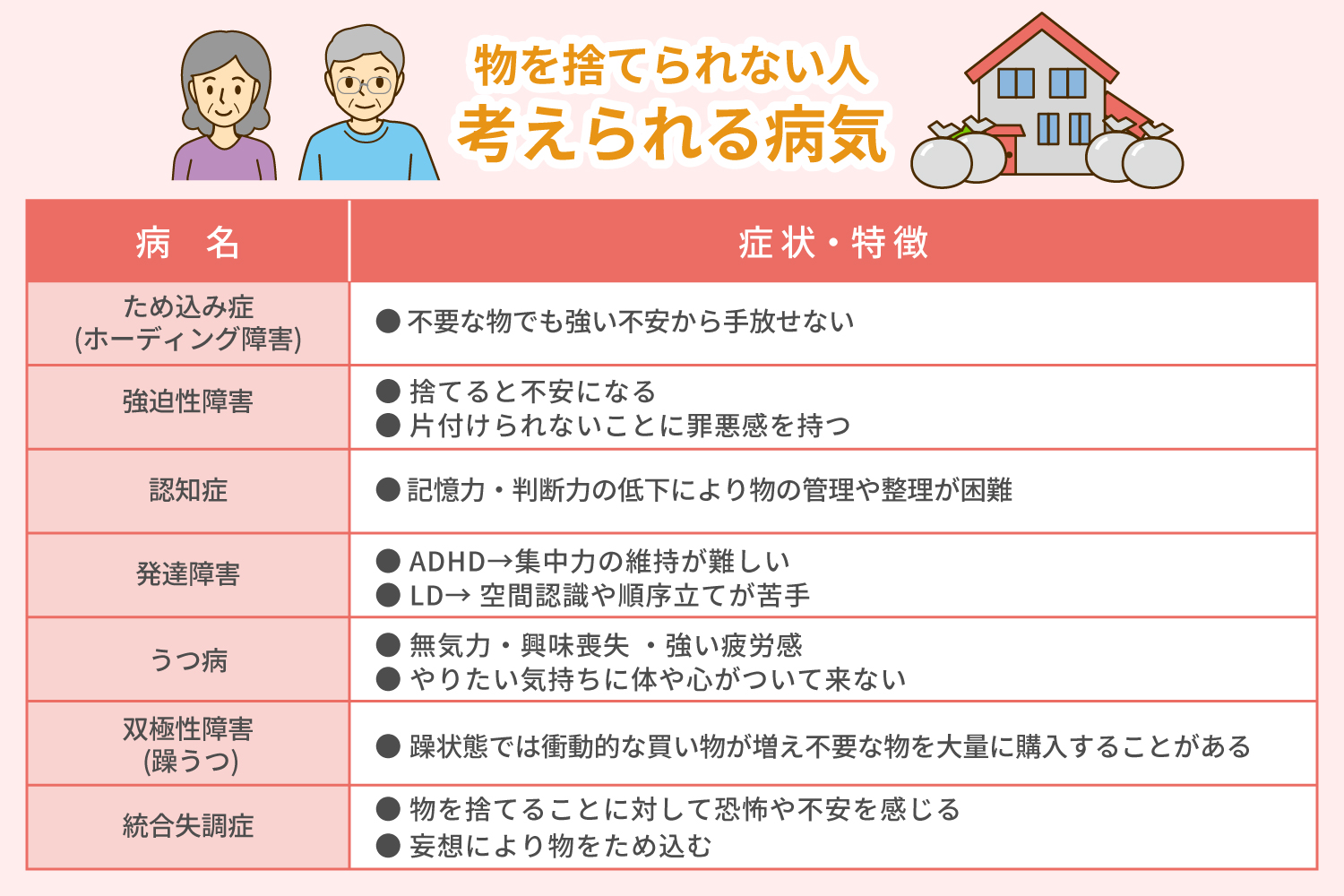

物を捨てられない人に考えられる病気

物を捨てられない行動は、単なる性格や得意・不得意というだけでなく、精神疾患の症状として現れることもあります。ここでは、主な病気とその特徴を紹介します。

ため込み症(ホーディング障害)

ため込み症(ホーディング障害)は、不要な物でも強い不安から手放せず、生活空間を圧迫してしまう精神疾患の一種です。収集に明確な目的があるコレクターとは異なり、ため込み症では整理や処分が著しく困難となります。

その結果、通路がふさがれる、衛生状態が悪化するなど、日常生活に支障を来すこともあります。発症の背景には、過去の喪失体験や不安傾向などが関係しているケースもあり、周囲の理解と適切な支援が重要です。一人で抱え込まず、医療機関に相談することも大切です。

強迫性障害

強迫性障害は「不安を打ち消すために特定の行動を繰り返してしまう」精神疾患の一つです。清潔への過度なこだわりや確認行動などが典型例ですが、中には「捨てると不安になる」「失うことが怖い」といった理由で物をため込むケースも見られます。

ため込み症と似ていますが、ため込み症が物を所有することに快感を覚えるのに対し、強迫性障害は「快」の感情は持っていないという点で異なります。片付けられないことに罪悪感を持つ人もおり、周囲も気付きにくい傾向があります。医療機関での診断と治療が必要です。

認知症

認知症では、記憶力や判断力が低下することで、物の管理や整理が難しくなります。例えば「これは捨ててよい物か」が判断できず、結果的に不要な物をため込んでしまうことがあります。

また「誰かに物を取られた」と思い込んでしまう症状によって、物を隠す・捨てないといった行動につながることも。特に1人暮らしの高齢者では、ごみの処分や掃除が行き届かなくなり、生活環境が悪化することがあります。家族は単なる怠慢と受け取らず、早めの受診を検討しましょう。

発達障害

発達障害のある方は、片付けや整理整頓が難しいことがあります。例えばASD(自閉スペクトラム症)では物への強いこだわりがあり、ADHD(注意欠如・多動症)では集中力の維持が難しく、LD(学習障害)では空間認識や順序立てが苦手です。

これらの特性が重なることで、片付けが後回しになり、物があふれてしまうことがあります。本人も困っている場合が多く、周囲の理解と支援が不可欠です。発達障害特性に応じたサポートが求められます。

例えば、視覚的な整理が苦手な場合は「写真付きラベルを貼る」、順序立てが難しい場合は「手順を図解化する」など、特性に合わせた工夫が役立ちます。専門家と連携して環境を整えることも有効です。

うつ病

うつ病では、無気力・興味喪失・強い疲労感といった症状により、日常生活を送ること自体が困難になります。掃除や片付けを「やりたい」と思っても、体や心がついて来ず、部屋に物がたまっていくケースが多くあります。

周囲からは「怠けている」と誤解されることもありますが、本人は自責の念を感じている場合が少なくありません。理解とサポートが不可欠であり、病気への正しい知識が、支援の第一歩になります。

双極性障害(躁うつ)

双極性障害は、気分が高揚する「躁状態」と、無気力になる「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。躁状態では衝動的な買い物が増え、必要のない物を大量に購入することがあります。

一方でうつ状態になると、片付けや管理ができなくなり、物が増え続けてしまうのです。こうした経過の中で、生活空間が圧迫されていくことがあります。本人が状態を自覚しにくいケースも多く、周囲が気付いて支援につなげることが重要です。

統合失調症

統合失調症は、幻覚や妄想、思考の混乱などが主な症状として現れる精神疾患です。物を捨てることに対して恐怖や不安を感じたり、「誰かが盗むかもしれない」といった妄想により物をため込む行動が見られることがあります。

また認知機能の低下により、片付けの必要性や手順を把握するのが難しくなることもあります。早期に適切な治療を行うことで、症状の軽減が期待できるでしょう。偏見を持たず、正しい理解を深めることが大切です。

物を捨てないデメリット

物を捨てずにため込み続けることには、さまざまなデメリットがあります。気付かないうちに生活の質が下がることもあるため、ここでは代表的な5つの影響を紹介します。

生活環境が不便になる

物を捨てずにため込むと、収納スペースに収まりきらず、物が床や机の上にあふれ出すようになります。その結果、足の踏み場が狭くなったり、家具の配置が制限されたりして、日常の動線が遮られることがあります。

また使いたい物がすぐに見つからず、探す時間がかかることで生活効率も大きく低下します。例えば、食器棚が物であふれて使いたい食器が出せない、洗濯物を干すスペースが確保できないといった問題も起こるでしょう。

日常の小さな行動に支障が出ることで、ストレスや疲れが積み重なりやすくなります。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、転倒などのリスクも高まるため注意が必要です。身の回りの整理が、安全で快適な暮らしにつながります。

掃除が難しくなる

物が多くなると、掃除をする際にいちいち物を移動させなければならず、大きな手間になります。

床や棚の上に物が積まれていると、掃除機をかけたり拭き掃除をするスペースが確保できません。そのため、つい掃除を後回しにしてしまい、ほこりや汚れがたまりやすくなります。

さらに、掃除道具自体が埋もれてしまい、どこにあるか分からなくなるケースもあります。掃除のたびに探す手間が増えると、掃除のモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。

床の見える面積が減ると部屋全体が暗く見え、清潔感も失われがちです。結果的に、部屋をきれいに保ちたいという意欲すら削がれてしまうことがあります。

健康に悪影響が出ることがある

掃除が行き届かない状態が続くと、ほこりやハウスダスト、カビが発生しやすくなります。これにより、アレルギー反応や風邪のような症状が慢性的に現れる場合もあります。

また、空気中の微細な粒子が呼吸器に負担をかけ、免疫力の低下を招く可能性も指摘されています。特に喘息のある方や、子ども・高齢者が暮らす家庭では影響が大きくなることもあるため、注意が必要です。清潔な空間を保つことは、健康を維持するための基本といえるでしょう。

精神的ストレスになる

物が多すぎる空間は、視覚的な圧迫感を生み出し「片付けなければ」というプレッシャーを日々与え続けます。その結果心に余裕がなくなり、リラックスしづらくなってしまうのです。

また散らかった空間に長時間いると、気分が沈んだり集中力が落ちたりすることもあります。無意識のうちに「自分は片付けられない人間だ」と感じ、行動にブレーキがかかる場合もあるのです。

片付けは心の健康とも深く関わっています。無意識のうちに「疲れる空間」に身を置き続けていることで、家族とのコミュニケーションにも悪影響を及ぼすことがあります。心の健康のためにも、環境の見直しは大切です。

必要のない物を買ってしまいがちになる

物があふれていると、今ある物を把握できなくなり、同じ物を何度も買ってしまうケースが少なくありません。また「部屋が片付かない」というストレスから衝動的に買い物をしてしまい、結果的に物がさらに増えるという悪循環に陥ることもあります。

また「収納が足りないから」と新たに収納用品を買い足すことで、かえって物が増えてしまうこともあります。まずは、持ち物を見直すことが最初のステップです。持ち物を整理しておけば、何が必要で何が不要かを冷静に判断でき、買い物の回数も自然と減っていきます。収納環境の整備は、節約や浪費防止にもつながる重要なステップです。

物を捨てられない人が部屋を片付けるには

物を捨てることが難しい方にも、段階的に片付けを進める方法があります。ここでは部屋を片付けるための対処法を紹介します。一人で抱え込まず、できることから始めてみましょう。

病気の治療を始める

ごみ屋敷状態の背景に精神的な病気がある場合、まずは医療機関での受診が重要です。「病院に行くほどではない」と感じている方も少なくありませんが、症状が長期化すると、生活に与える影響は大きくなります。

早期に相談すれば、軽い症状のうちに対処しやすくなります。家族が気付いた場合も、責めるのではなく「一緒に話を聞きに行こうか」と提案することで、本人の負担を和らげられるでしょう。

精神科や心療内科では症状に応じた診断が行われ、薬物療法や認知行動療法などの治療法が提案されます。例えば、ため込み症や強迫性障害の場合、片付けが難しい原因を理解しながら治療を進めていくことができます。「治療」と聞くと身構える方もいるかもしれませんが、まずは相談からでも大丈夫です。自分に合った方法を見つけるためにも、専門家の助けを借りましょう。

訓練を受ける

片付けや物を捨てることに強い抵抗がある場合、少しずつ慣れていくための訓練が役立つことがあります。認知行動療法に基づく行動訓練では、不要な物を分けて処分する練習を通じて、不安や恐怖を軽減することが可能です。

例えば、1日1つだけ不要な物を処分する、使っていない物を3つ選んで箱にしまうなど、簡単な行動から始める訓練もあります。こうした取り組みを日々続けることで、物への執着や不安が徐々に軽減される効果が期待できるでしょう。

また自分に合った片付け方を見つけることで、自信を持って行動できるようになります。大切なのは「完璧」を目指すのではなく、「できる範囲で少しずつ前進する」姿勢です。焦らず、自分のペースで取り組むことが成功の鍵です。

周囲のサポートを受ける

片付けを進める上で、家族や友人の協力は大きな支えとなります。一人で抱え込まず、信頼できる人と一緒に作業を進めることで、精神的・身体的な負担が軽減されます。

「人に迷惑をかけたくない」と感じるかもしれませんが、助けを求めることも大切な一歩です。もし身近に頼れる人がいない場合は、行政の支援窓口や専門業者への相談も検討してみましょう。無理なく続けるためには、周囲との協力関係が大きな助けになります。

また家族として協力する際は、いきなり片付けを押し付けるのではなく、本人のペースや気持ちに寄り添う姿勢が大切です。「今日はこの引き出しだけ片付けよう」といった具体的で小さな目標を共有しながら進めると、プレッシャーを減らしやすくなります。

専門業者へ依頼する

自力や家族だけでは対応が難しい場合、片付けの専門業者に依頼するという方法もあります。専門業者であれば、安全かつ効率的に作業を進めることができ、精神的な負担の軽減にもつながります。

また、ごみ屋敷による悪臭・害虫・近隣からの苦情といった問題の早期解決にも有効です。

まとめ

病気の治療や訓練、周囲の支援、専門業者への依頼といった対応策をご紹介しました。物を捨てられない背景には、精神的な病気や特性、生活環境などさまざまな要因があります。無理に全てを自力で抱え込む必要はありません。ご自身の状態に合った方法を選び、少しずつ生活を整えていくことが大切です。

どんなに物が多くても、状況に合った支援や対処法があれば、少しずつ改善できます。自分や家族を責めず、前向きな気持ちで一歩を踏み出してみてください。環境が整えば、心にも余裕が生まれます。

アールエージェンシー株式会社では、単なる片付け作業だけでなく、不用品の分別・搬出、清掃、必要に応じた買い取り、リサイクルなどにも対応しています。見積もりは無料で相談でき、明確な料金提示をするため、初めての依頼でも安心です。まずはお気軽にお問い合わせください。