孤立死と孤独死は、いずれも誰にも看取られずに亡くなるという点で共通していますが、背景や状況には明確な違いがあります。近年、こうした亡くなり方が社会問題として注目されるようになってきました。

本記事では、孤立死と孤独死の違いを明確にするとともに、それぞれが増加している理由や、未然に防ぐための方法、発見時の対応について分かりやすく解説します。社会の変化とともに誰にでも起こり得る問題として、冷静に理解を深めていきましょう。

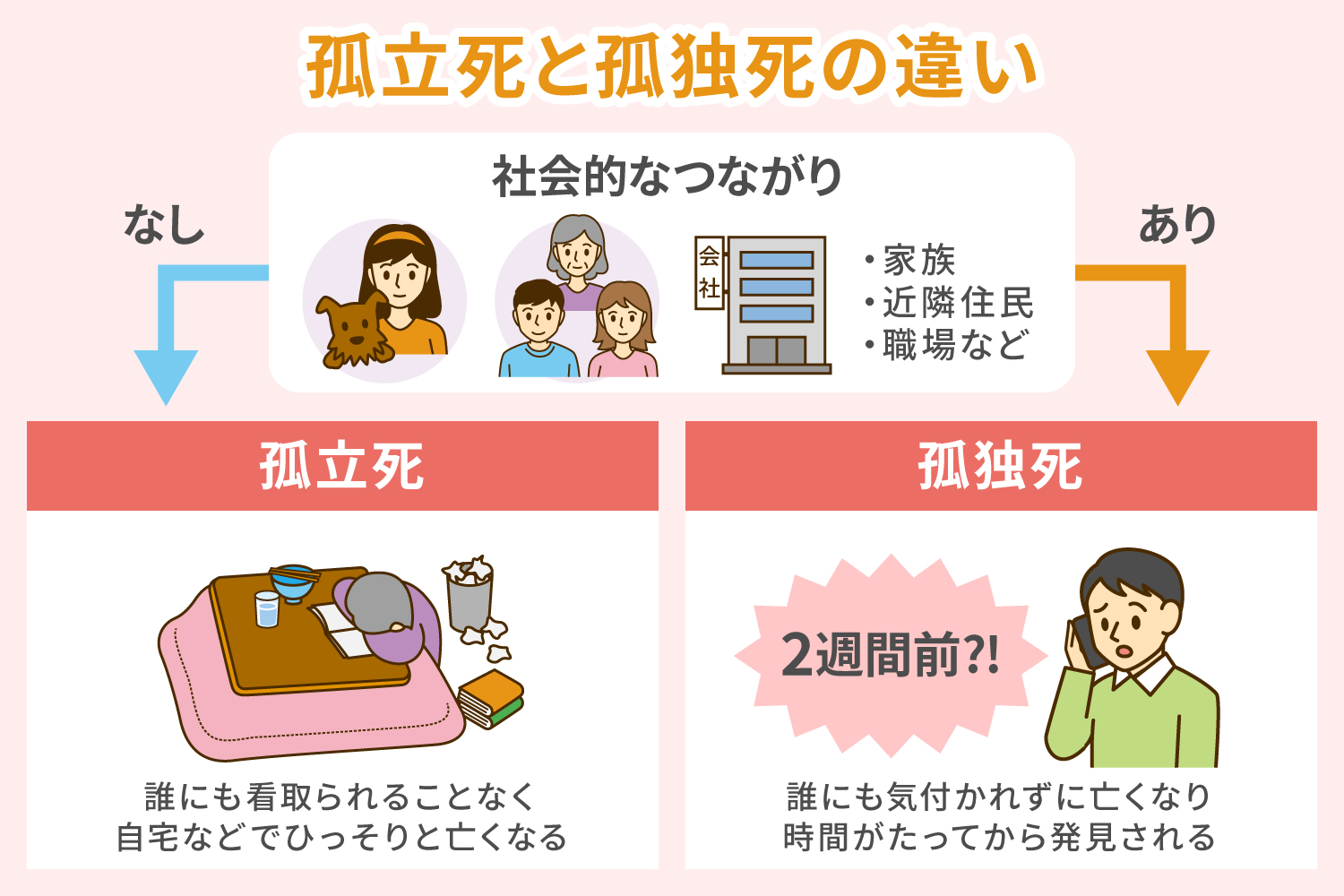

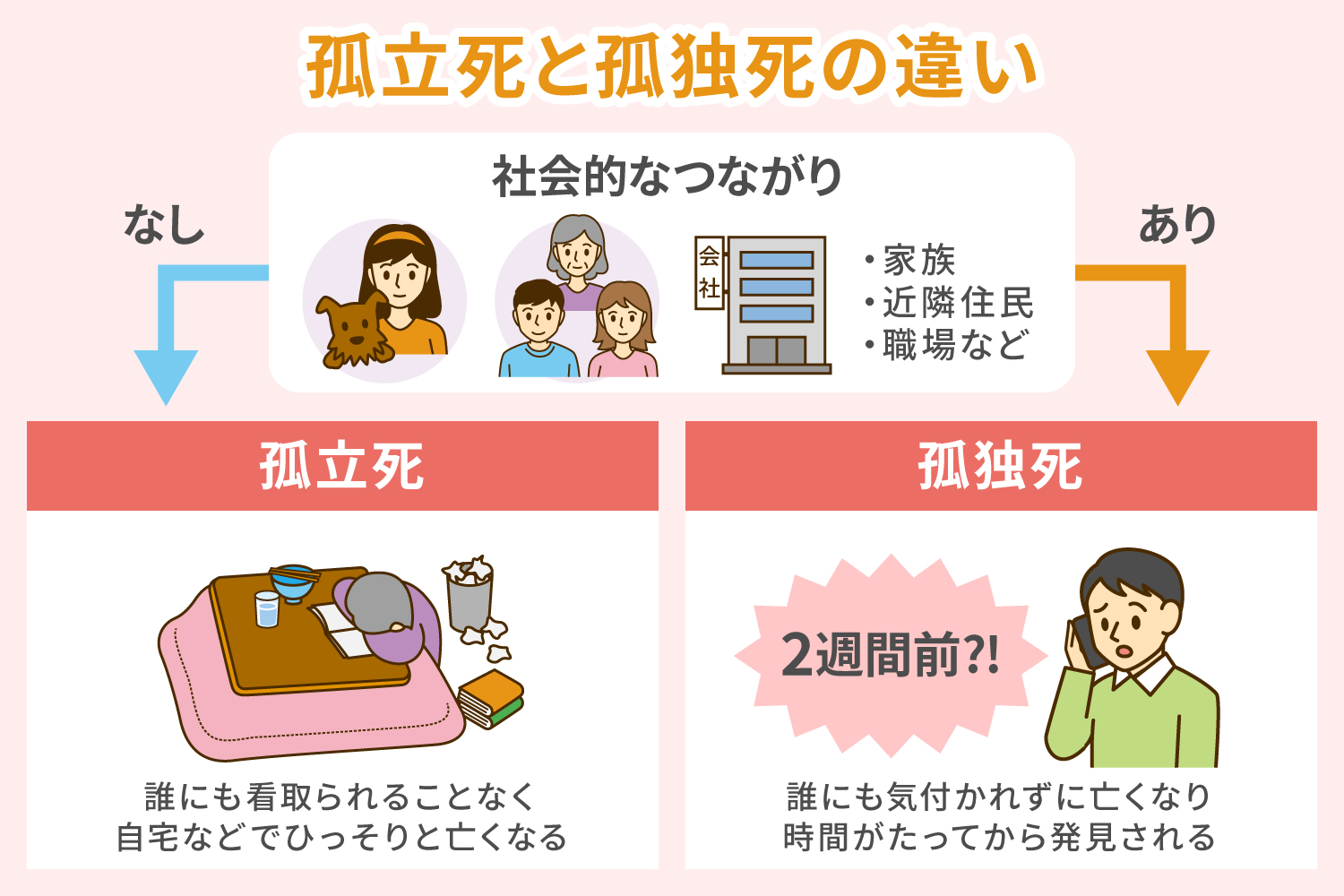

孤立死と孤独死の違いは?

「孤立死」と「孤独死」は、どちらも社会とのつながりが希薄になった現代において注目される言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。以下で詳しく解説します。

孤立死とは?

孤立死とは、社会的なつながりを絶たれた状態で、誰にも看取られることなく自宅などでひっそりと亡くなることを指します。家族や近隣住民との関係が希薄であるため、死亡から発見までに時間がかかるケースが多く、深刻な社会問題として取り上げられています。

主に高齢の単身者に多いとされていますが、近年では若年層や中年層にも広がりつつあるのが現状です。背景には、核家族化や未婚率の上昇、地域コミュニティの弱体化、経済的困窮などが複合的に影響しています。

また生活保護を受けている方や障がいを抱える方など、支援が必要な立場でありながら、周囲との接点を持てないまま孤立していく状況も指摘されています。孤立死は、見えにくい社会的課題の象徴でもあるのです。

孤独死とは?

孤独死は、社会的な関係性が一定程度あった人が、自宅などで一人静かに亡くなり、誰にも看取られないまま時間がたってから発見されるケースを指します。孤立死と異なり、近隣住民や職場、家族とのつながりがあっても、突然の病気や事故などによって誰にも気付かれずに亡くなる点が特徴です。

持病の悪化や突然の体調不良が原因で急変し、救助が間に合わなかったという事例もあります。また孤独死は社会的に活発な人にも起こり得るため「自分には関係ない」と思い込まず、誰にとっても身近な問題と捉えることが大切です。

近年では、地域での見守り体制の不備や、安否確認が機能していないことも背景にあります。孤独死を防ぐためには、単に人との関係性を持つだけでなく「いざというときに助けを求められる環境」が整っているかどうかが重要になります。

孤立死が増えている理由

近年、孤立死が社会問題として注目されています。次の見出しでは、その背景にある要因を「家族関係」「地域社会」「経済状況」「精神面」の4つに分けて詳しく解説します。

家族関係の希薄さ

孤立死が増えている大きな要因の一つに、家族関係の希薄化が挙げられます。かつては親族同士が近隣に住み、自然と助け合う関係が築かれていました。親の世話を子どもが見るのは当然とされ、見守りの役割も家庭内にありました。

しかし現代では、核家族化や少子高齢化の進行により、1人暮らしの高齢者や未婚の中年層が増えています。その結果、家族間のつながりが薄れ、日常的な見守りが機能しにくくなっています。

また、単身世帯や未婚率の上昇といった社会統計の変化も、孤立死リスクを高める背景として無視できません。

近所付き合いの減少

地域社会のつながりが薄れていることも、孤立死の増加に影響しています。以前は、近所の住人同士が顔を合わせてあいさつを交わし、困ったときには声をかけ合う関係が一般的でした。

しかし近年は、防犯意識の高まりやプライバシーの重視により、特に都市部では住民同士の交流が少なくなっています。その結果、異変に気付く人がいないまま長期間放置されてしまうケースが見られます。

また高齢者の場合は外出の頻度が少なくなるため、人と会う機会自体が減りやすく、ますます孤立しやすい傾向にあります。

経済的な問題

経済的な困窮も、孤立死のリスクを高める重要な要因です。

年金や貯蓄が不十分な場合、医療や介護といった必要なサービスを利用できず、体調不良や生活の困難を抱えたまま孤立してしまう方がいます。

医療費や介護費の自己負担が大きくなる中で、十分な支援を受けることが難しくなっている現状も指摘されています。また公的支援制度が存在していても、申請手続きの複雑さや「迷惑をかけたくない」という心理的な壁により、支援につながらないケースも少なくありません。

こうした制度の「届きにくさ」が、支援を必要とする人を孤立させる一因となっています。

精神的な問題

精神的な問題もまた、孤立死の大きな要因となっています。うつ病や無気力、不安感などにより外出を控えたり、人との関わりを避けるようになることで、社会との接点が断たれていくことがあります。

こうした状態が続くと、孤立が深まり、異変が起きても誰にも気付かれずに亡くなるという状況につながりかねません。

いわゆる「セルフネグレクト(自己放任)」状態に陥っている方も少なくなく、生活環境が荒れたまま放置され、最終的に孤立死に至る例も見られます。

精神的な問題は誰にでも起こり得るものであり、早期の気付きと支援が重要です。

孤立死・孤独死を防ぐには?

次の見出しでは、人とのつながりや公的制度の活用など、予防につながる具体的な方法をご紹介します。

近所付き合いや地域の交流会に参加する

地域との関わりを持つことは、孤立死や孤独死を防ぐ上で大切な対策の一つです。定期的に顔を合わせる関係が築かれていれば、異変があった際にも気付いてもらえる可能性が高まります。

また、地域のつながりは見守り機能としてだけでなく、精神的な安心感や日常の張り合いにもつながります。

以下のような場に参加することも効果的です。

- 自治会や町内会の活動

- 地域の福祉カフェやサロン

- 高齢者向けのボランティア交流会

交流が苦手な方は、あいさつから始めるなど、無理のない範囲で関係を築いていきましょう。

家族・友人と毎日コミュニケーションを取る

日常的なコミュニケーションは、孤独感の緩和とともに、万が一の異変に気付いてもらえる大切な手段です。たとえ離れて暮らしていても、小まめに連絡を取り合うことで精神的なつながりが維持されます。

「いつもはある連絡が今日は来ない」といった小さな違和感が、早期の対応につながることもあります。

以下のような連絡手段を活用すると便利です。

- 電話やメール

- LINEなどのメッセージアプリ

- 安否確認アプリや見守り端末

無理に毎日連絡しなくても、「定期的につながる」ことが安心感につながります。

自治体のサービスを利用する

自治体では、高齢者や単身世帯を対象にした見守り支援や相談体制を整えています。公的な仕組みを利用することで、孤立を未然に防ぐことが可能です。

代表的なサービスには以下のようなものがあります。

- 地域包括支援センターでの生活相談

- 郵便局員や新聞配達員による安否確認サービス

- 民生委員による定期訪問や声かけ

困ったときには、まずお住まいの市区町村のWebサイトで相談窓口を確認しましょう。気になることがあれば気軽に相談できる仕組みがあることを知っておくだけでも、安心です。

社会保障制度を利用する

経済的な不安や病気などの事情で孤立しがちな方は、社会保障制度の活用を検討してみましょう。制度を利用することで、生活や健康面での支援を受けることができます。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

- 介護保険制度

- 生活保護

- 障害年金や高額療養費制度

申請には市区町村の窓口での手続きが必要ですが、担当者が丁寧に対応してくれます。「一人で抱え込まないこと」が孤立を防ぐ第一歩です。

孤立死・孤独死を発見した際の手順

孤立死や孤独死の現場に遭遇すると、驚きや動揺で冷静な判断が難しくなることもあります。

ここからは、発見時に取るべき行動を段階的に紹介していきます。

救急車・警察を呼ぶ

倒れている人を発見した場合、まずは状況を確認し、迅速に通報することが最優先です。

生死の判断がつかない場合は、ためらわず119番へ連絡し、救急車を呼びましょう。医療行為や死亡確認は医師にしかできないため、自身で判断せず専門家の到着を待つことが大切です。

一方で、明らかに死亡していると見受けられる場合は、110番に通報し警察の到着を待ちます。状況によっては、救急と警察の両方に連絡することもあります。

また、現場保存の観点からも、むやみに遺体や周囲に触れないよう注意が必要です。

現場検証・遺体の検視を受ける

警察が到着し、死亡が確認されると、検視および現場検証が行われます。

検視とは、警察による死因や事件性の有無を調べる法的な手続きで、状況に応じて検死(医師による死体検案)も実施されます。この過程で「死体検案書」が発行されるため受け取りましょう。これは役所で死亡届を提出する際に必要な重要書類なので、なくさないように大切に保管してください。

なお事件性が疑われる場合は、さらに詳しい捜査が行われることもあります。突然のことで動揺するかもしれませんが、警察の指示に従って冷静に対応することが求められます。

関係各所へ連絡する

死亡が確認された後は、まず家族や親族などの関係者に速やかに連絡を取りましょう。

発見者が親族でない場合や身元が不明な場合は、警察が身元確認を行い、関係者への正式な連絡が行われます。

勤務先や賃貸住宅の管理会社、保証人などへも必要に応じて連絡を行いますが、確定情報を基に冷静に伝えるよう心掛けましょう。誤報や混乱を避けるためにも、情報は正確に整理しておくことが大切です。

連絡先が不明な場合は、警察や行政と連携して進めることになります。

ご遺体の引き取り後、火葬・葬儀を手配する

検視や関係者への連絡が済んだ後は、ご遺体の引き取り・火葬・葬儀の手続きへと進みます。

一般的には、遺族がご遺体を引き取り、葬儀社と連携して火葬や葬儀を手配しますが、発見が遅れた場合はご遺体の状態に配慮して迅速な対応が必要です。そのため、火葬を先に行い、後から葬儀を執り行うこともあります。

引き取り手が不在の場合は、自治体が一定期間保管した後、無縁仏として埋葬されることになります。生活保護を受けている方には「福祉葬」という制度もあり、自治体が火葬を手配するケースもあります。

手続きが分からない場合は、市区町村の窓口や葬儀社に相談するのが安心です。

特殊清掃・遺品整理をする

孤立死・孤独死の現場では、ご遺体の発見までに時間が経過していることが多く、腐敗が進むことで体液や血液が床や壁に染み出すケースも少なくありません。

また、強い異臭やハエ・ウジなどの発生によって、衛生的にも深刻な問題が生じます。こうした状況は、一般的な掃除では対応できず、感染症対策や臭気除去などを含む「特殊清掃」が必要です。

特殊清掃には、専用の薬剤や機材を使用し、現場の原状回復を図る高度な専門知識が求められます。また、ご遺体に関する痕跡の除去や室内の除菌・脱臭、ときには床の張り替えなども発生するため、無理に自分で対処しようとするのは避けましょう。

さらに、遺品整理も同時に行うことが一般的です。孤独死や孤立死の現場では、故人の持ち物が長年にわたって放置されていることも多く、分別や処分には時間と労力がかかります。

こうした作業を一括して任せられる「特殊清掃+遺品整理」のパッケージサービスを提供している業者もあります。

「どこまで片付ければよいのか」「形見分けはどうするのか」と悩んでしまう場面でも、専門業者であれば丁寧なアドバイスやサポートが期待できます。まずは見積もりを依頼し、状況や希望を共有した上で、安心できる方法を一緒に探していきましょう。

まとめ

この記事では、孤立死と孤独死の違いや背景、増加の要因、そして発見時の具体的な対応手順について解説しました。孤立死と孤独死は似ていますが、社会的なつながりがあるかどうかによって呼び方が変わります。いざというときに落ち着いて行動できるよう、知識を持っておくことは大切です。

アールエージェンシー株式会社では、孤立死・孤独死に対応した特殊清掃や遺品整理の専門サービスを提供しており、豊富な実績と丁寧な対応に定評があります。ご相談やお見積もりは無料で承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。