生前整理やエンディングノートに関心があっても「何から始めればよいのか分からない」と悩む方は少なくありません。自分の気持ちや希望をまとめる作業は大切だと分かっていても、どのように書き進めればよいか迷う人も多いでしょう。

本記事では、エンディングノートの基礎知識や活用するメリット、さらに選び方や実践のヒントを分かりやすく紹介します。安心して取り組める方法を知り、前向きに生前整理を進めたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

生前整理に使うエンディングノートとは?

エンディングノートとは、人生の最期に備えて自分の希望や考えをまとめるためのノートで、終活ノートとも呼ばれます。遺言書のような法的効力はありませんが、家族に思いを伝える手段として広く活用されています。

形式は自由で、市販の専用ノートや大学ノート、さらには自治体や葬儀社が配布するものを利用することも可能です。アプリやパソコンで作成できるサービスもありますが、データ消失や閲覧環境の制限を考えると紙媒体が安心といえるでしょう。

選び方のポイントは、自分にとって書きやすく続けやすい形式を選ぶことです。気軽に始めたい場合は普通のノートでも十分役立ちます。

生前整理でエンディングノートが選ばれる理由

生前整理を進める際、多くの人がエンディングノートを選んでいます。ここからはその具体的な理由を見ていきましょう。

家族に必要な情報をまとめて伝えられる

エンディングノートには、家族にとって重要な情報を整理して残すことができます。例えば、持病や服薬の状況、延命治療の希望、介護に関する要望、葬儀の形式やお墓のことなどを記しておくと、残された家族は判断に迷うことが減ります。

特に樹木葬や散骨など一般的ではない埋葬方法を希望する場合、直筆で意思表示をすることで親族の理解を得やすくなるでしょう。

また、銀行口座や保険契約といった生活資産に関する情報を整理しておけば、各種手続きをスムーズに進められるため、心理的・実務的な負担の軽減につながります。ただし、個人情報は慎重に取り扱い、保管方法を工夫することが大切です。

今後の人生を悔いなく過ごすきっかけになる

エンディングノートは、家族に思いを伝えるだけでなく、自分自身の人生を振り返る大切なきっかけにもなります。過去を整理する中で、やり残したことや挑戦したいことが見えてきて、残りの人生をより目的意識を持って過ごせるようになります。

エンディングノートを活用することは、これからを悔いなく生きるための支えとして活用できる点も魅力です。

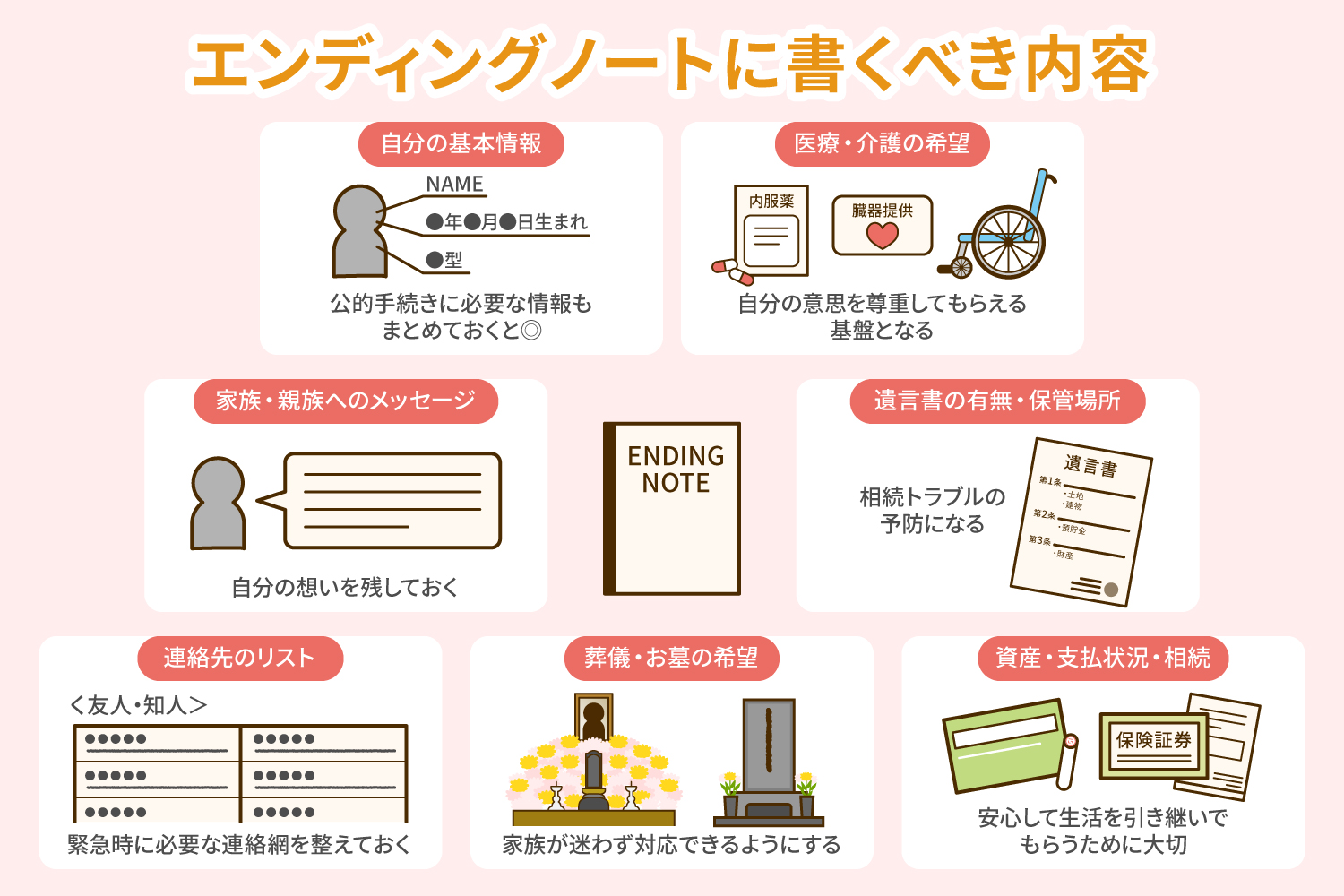

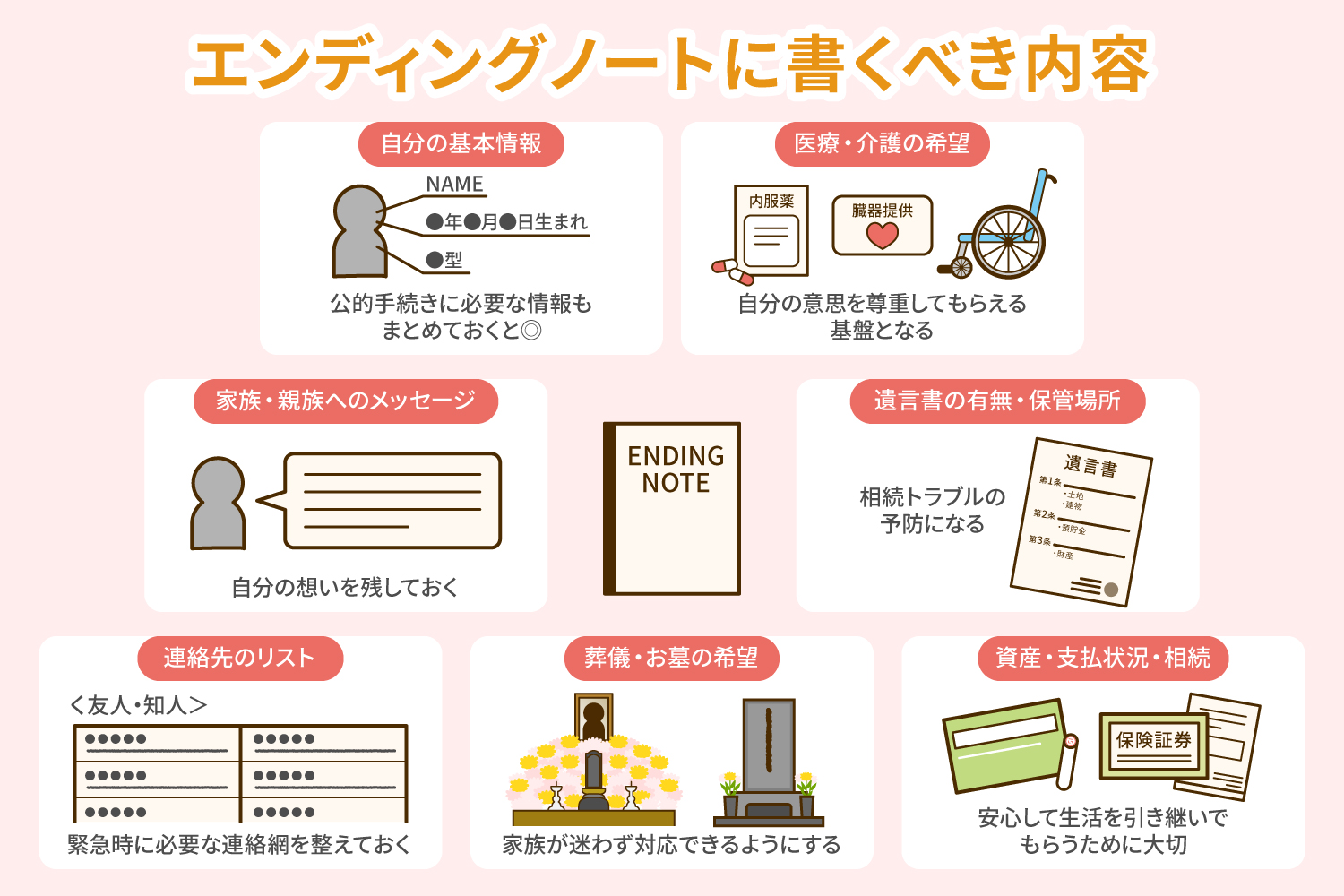

生前整理のエンディングノートに書く内容

エンディングノートに書く内容には厳密な決まりはありません。しかし、基本的な情報を載せておかなければ、作成した意味がなくなってしまうでしょう。

ここからは、エンディングノートに書くべき内容を紹介します。

自分の基本情報

エンディングノートの最初に記載するのは、自分の基本情報です。氏名や生年月日、住所、本籍地、血液型、家族構成といった基本的なプロフィールに加え、職歴や学歴なども整理しておくと、後々の確認がスムーズになります。さらに、健康保険証番号や運転免許証番号、マイナンバーなど公的手続きに必要な情報もまとめておくと安心です。

近年はデジタル資産も重要な要素となっています。スマートフォンやパソコンのパスワード、利用中のアプリやサブスクリプションのIDと契約情報を控えておくことで、解約や整理が容易になります。

ただし、セキュリティ上のリスクを考慮し、暗号化するなどの書き方の工夫が必要です。こうした基本情報をまとめておくことで、家族が迅速に手続きを進められるだけでなく、自分自身の人生を振り返るきっかけにもなります。

医療・介護の希望

医療や介護に関する希望を記録しておくことは、家族の負担を大きく減らします。現在の健康状態や持病、アレルギー、常用薬の情報に加え、かかりつけの病院や主治医の連絡先を明示しておくと緊急時に役立つでしょう。

また、延命治療を望むかどうか、臓器移植の意思など、判断が難しい部分を事前に書き残すことで、家族が迷わず対応できるようになります。

介護についても、希望する介護の内容や場所(在宅介護、施設介護など)、介護費用の引き落とし口座を整理しておくと安心です。加入している保険の種類や連絡先も記載しておけば、迅速に利用できる体制を整えられます。こうした情報を残すことは、単に実務的な助けになるだけでなく、自分の意思を尊重してもらえる基盤となります。

遺言書の有無・保管場所

遺言書の有無を明記しておくことは、家族が相続を進める上で非常に重要です。存在が不明確なままでは、遺産分割が複雑化したり、故人の意思が反映されなかったりする可能性があります。エンディングノートに「遺言書があるかどうか」「どこに保管しているか」を書いておけば、家族が混乱するのを防げます。

ただし、エンディングノート自体には法的効力はありません。あくまで遺言書の補完的な役割として位置づけることが大切です。遺言書がある場合は、作成した種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)と保管場所を記しておきましょう。こうすることで、家族がスムーズに発見でき、相続トラブルの予防につながります。

資産・支払状況・相続

資産や負債の情報を整理しておくことも、エンディングノートの重要な役割です。銀行口座の預貯金や株式、債券、不動産などの資産、生命保険の契約内容を明記しておけば、遺族は相続手続きを円滑に進められます。反対に、ローンや借金といった負債がある場合、それも含めて記録しておくことが大切です。

さらに、家具や車などの生前整理すべき物品をリストアップしておくと、残された家族が片付けを行いやすくなります。相続の分配について特別な理由がある場合は、その背景を書き添えておくことで誤解を防げます。こうした情報を残すことは、家族間のトラブル防止だけでなく、安心して生活を引き継いでもらうための大切な準備といえるでしょう。

葬儀・お墓の希望

葬儀やお墓に関する希望をエンディングノートに残しておくことは、家族が迷わず対応できるようにするために大切です。葬儀の規模を家族葬や一般葬、直葬などから選び、希望する形式を示しておけば、遺族は判断に迷いません。参列してほしい友人や知人のリストを記しておくことも、連絡の漏れを防ぐのに役立ちます。

また、菩提寺の名称や連絡先、宗派を書き残すことで手続きが円滑になります。式中に流したい音楽や演出、納骨方法(従来のお墓、樹木葬、散骨など)も本人の意思が示されていれば家族は安心して準備できるでしょう。

特に一般的ではない埋葬方法を望む場合、直筆の言葉を残しておくことで親族の誤解を避けやすくなります。喪主や親族が円滑に対応できるよう、配慮事項を添えておくとさらに安心です。

連絡先のリスト

入院や死後に連絡してほしい人の情報を整理しておくことも、エンディングノートの重要な役割です。親族以外で特に知らせたい友人や知人をリストアップしておくと、家族は誰に連絡すべきか迷いません。名前や連絡先を書き残すことで、知らせ忘れを防ぐことができます。

さらに、人間関係を整理し「連絡不要な相手」を明示しておくことも意義があります。疎遠になった人や、知らせない方が良い相手を区別しておくことで、無用なトラブルや気まずさを防ぐことも可能です。緊急時に必要な連絡網を整えておくことは、残された家族にとって安心につながり、負担を減らす助けにもなります。

家族・親族へのメッセージ

エンディングノートには、家族や親族へのメッセージを残すことも大切です。感謝の言葉を記すことで、日頃伝えられなかった思いを形にでき、残された家族にとって大きな心の支えになります。また、相続の分配理由や希望を添えておくことで「なぜそのように決めたのか」が理解されやすくなり、誤解や対立を防ぐ助けにもなるでしょう。

例えば、遺骨を残さない選択や特別な葬送方法を希望した場合、その背景や思いを説明しておくことで家族は安心して実行できます。こうしたメッセージは強制ではなく、「自分の想いを残しておくことで、家族が少しでも安心できる」という意味合いで書くとよいでしょう。

生前整理でエンディングノートを作成する際のポイント

エンディングノートは、一度に全てを書き上げる必要はありません。人生の節目や考えの変化に応じて、少しずつ内容を追加し、定期的に見直すことが大切です。

ここからは、実際に書く際の工夫や継続のポイントを紹介します。

少しずつ書いて定期的に見直す

エンディングノートを書くときは、完璧を目指す必要はありません。まずは書ける項目から少しずつ埋めていきましょう。大切なのは、自分の意思を形にして残すことです。一度で完成させる必要はなく、年末や誕生日、退職、引っ越しといった節目ごとに見直しをするのがおすすめです。

また、状況や考え方は時間とともに変わります。定期的に更新することで、常に現在の意思を反映した内容を残せます。「無理なく続けられる工夫」を意識することで、習慣として自然に書き進められるでしょう。こうした積み重ねが、家族にとっても安心につながります。

遺言書とは別なので注意する

エンディングノートは大切な記録ですが、法的な効力はありません。遺産分配を定める効力を持つのは遺言書であり、エンディングノートに記しても法的に相続の手続きを動かすことはできないのです。特定の人物に相続させたい場合や、法定相続分と異なる分配を希望する場合は、弁護士と相談の上で遺言書を作成する必要があります。

そのため、エンディングノートはあくまで「気持ちや希望を伝える手段」として位置づけると良いでしょう。遺言書で法的な部分を押さえつつ、エンディングノートで想いや配慮を書き添えることで、両者の役割を補い合い、家族に安心を与えられます。誤解を避けるためにも、効力の違いを理解して準備することが重要です。

信頼できる人にだけ保管場所を伝える

エンディングノートには個人情報や資産情報など大切な内容が書かれているため、保管方法には注意が必要です。家庭用金庫や鍵付きの引き出しなど、安全な場所にしまっておくのが望ましいでしょう。誰でも目にできる場所に置いてしまうと、情報漏えいや悪用のリスクが高まります。

同時に、存在や保管場所を誰にも伝えていなければ、家族が見つけられない可能性もあります。信頼できる家族や身近な人にだけ、エンディングノートの存在と場所を伝えておくことが大切です。クラウド保存やデジタル管理は便利ですが、パスワードの共有やセキュリティリスクもあるため注意が必要です。安全性と家族の利便性のバランスを意識して管理しましょう。

身の回りの物の整理も進めておく

エンディングノートの作成と並行して、生前のうちに身の回りの物の整理を少しずつ進めておくことも有効です。不要なものを片付けておくことで、心身がすっきりし、残された家族の負担も軽減されます。さらに、自分にとって大切なものと不要なものを区別する作業は、自分の人生を振り返る時間にもなるでしょう。

物理的な整理を進めることは、心の整理にもつながります。

規模が大きく手に負えない場合や時間がない場合は、生前整理の専門業者に依頼する方法もあります。プライバシーを確保しつつ、効率的に整理を進めてもらうことが可能です。

まとめ

エンディングノートは、生前整理を進める上で大切な役割を果たすツールです。自分の基本情報や医療・介護の希望、資産や相続に関する情報をまとめ、家族に必要な情報を残すことで、遺族の負担を大きく減らせます。また、感謝の言葉や葬儀に関する希望を記すことで、故人の想いを伝える手段にもなります。

法的効力を持つ遺言書とは別物であることを理解しつつ、補完的にエンディングノートを活用することが大切です。無理に一度で完成させる必要はなく、人生の節目に合わせて少しずつ見直していけば十分です。

アールエージェンシー株式会社では、特殊清掃や遺品整理の他に、生前整理のご相談も承っております。エンディングノートの作成と併せて整理を考えている方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。