故人の写真をどのように扱えばよいのか悩む方は少なくありません。「思い出が詰まっているけれど整理に踏み切れない」「処分してもよいのか不安」と感じるのは自然なことです。写真は形見として残すこともあれば、整理や処分を検討することもあります。

本記事では、故人の写真を処分する際の具体的な手順を解説します。ぜひ参考になさってください。

故人の写真を処分する具体的な方法

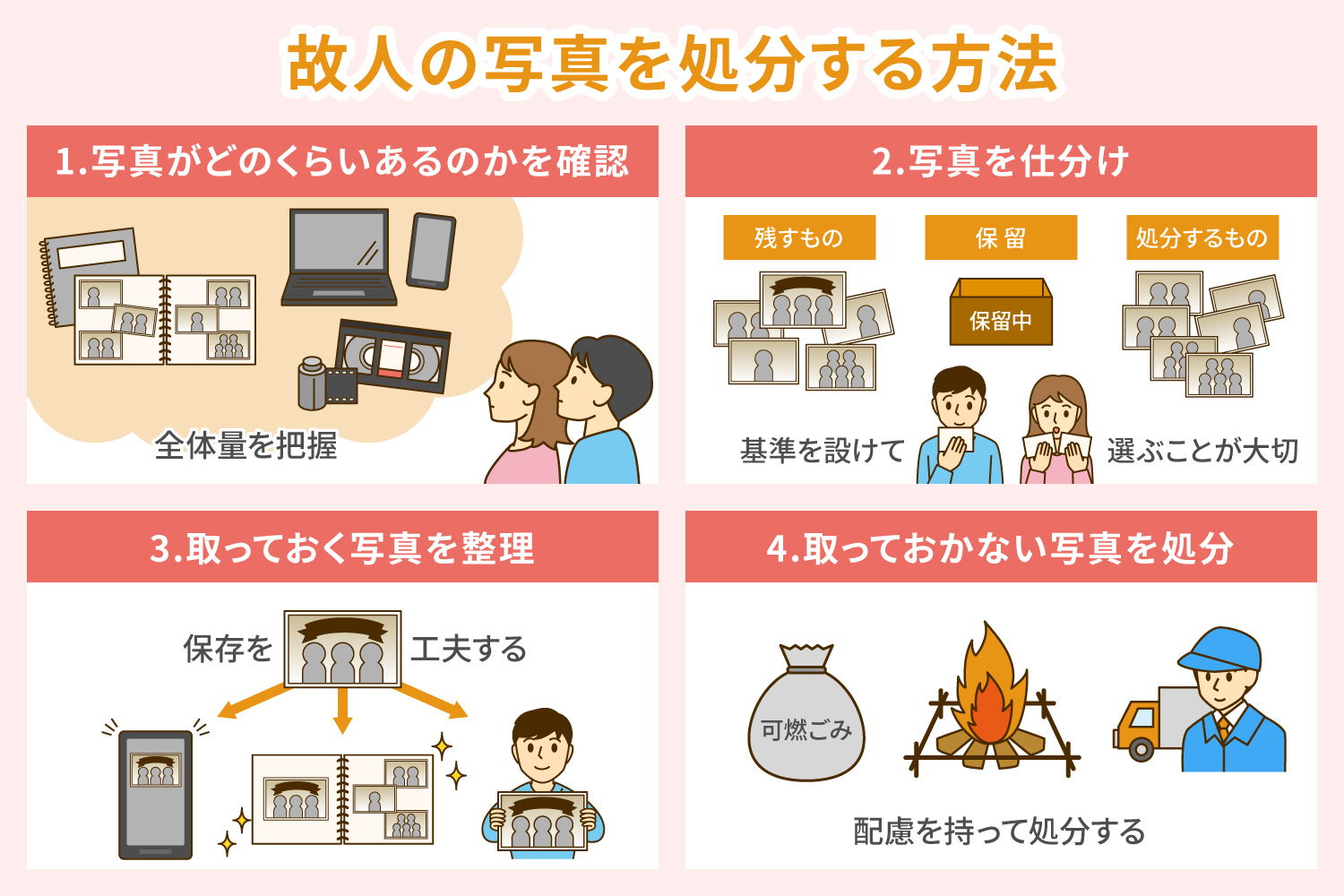

故人の写真を整理・処分する際には、まず全体の流れを理解しておくことが大切です。大まかなステップは以下の通りです。

- 写真がどのくらいあるのかを確認する

- 写真を仕分けする

- 取っておく写真を整理する

- 取っておかない写真を処分する

以下で一つずつ解説します。

1.写真がどのくらいあるのかを確認する

写真整理の最初のステップは、家の中に散らばっている写真を一度集め、全体量を把握することです。量を把握することで、どの程度の時間や労力が必要かを見通すことができます。

写真を集める際は以下を確認しましょう。

- アルバム

- パソコン・スマートフォンのデータ

- フィルム・ビデオテープ

次で詳しく解説します。

アルバム

紙のアルバムは故人の写真が特に多く残されているところです。保管場所としては本棚や押し入れ、タンスの中、机の引き出しなどが多く、雑誌の間や袋・箱にまとめられていることもあります。

その一方で、長期間保管されていたアルバムは湿気やカビにより傷んでいる場合もあります。見つけた写真の状態を確認し、残すかどうかを検討する際には劣化の度合いも考慮しましょう。

パソコン・スマートフォンのデータ

近年は紙の写真だけでなく、デジタルデータとして故人の写真が残されているケースも増えています。パソコンやスマートフォンの本体に保存されている他、USBメモリや外付けHDDなどの外部メディアに記録されている場合もあります。

また、GoogleフォトやiCloudといったクラウドサービスや、SNSにアップロードされている可能性も見逃せません。こうしたデータは形がない分、見落とされやすい特徴があります。

ただし、端末やアカウントにはパスワードが設定されていることが多く、家族であってもアクセスできない場合があります。その際は無理に操作せず、信頼できる専門業者に相談することが望ましいです。デジタルデータも大切な遺品の一部であるため、慎重に取り扱いましょう。

フィルム・ビデオテープ

現像されていない写真のフィルムや古いビデオテープは、故人の思い出を残す大切な媒体です。未現像のフィルムが見つかった場合は、まず現像して中身を確認することが重要です。また、VHSや8mmなどのビデオテープには家族行事や旅行の様子が収められていることも多く、忘れていた思い出に触れられる可能性があります。

ただし、長期間保管されていると湿気やカビ、磁気の影響で劣化が進んでいる場合があるため、早めの確認とデジタル化をおすすめします。再生機器が手元にないと視聴が難しいため、専門業者に依頼したりデータ変換サービスを利用したりするのも有効です。

破棄を急がず、確認と保存の方法を検討することで貴重な記録を残すことができます。

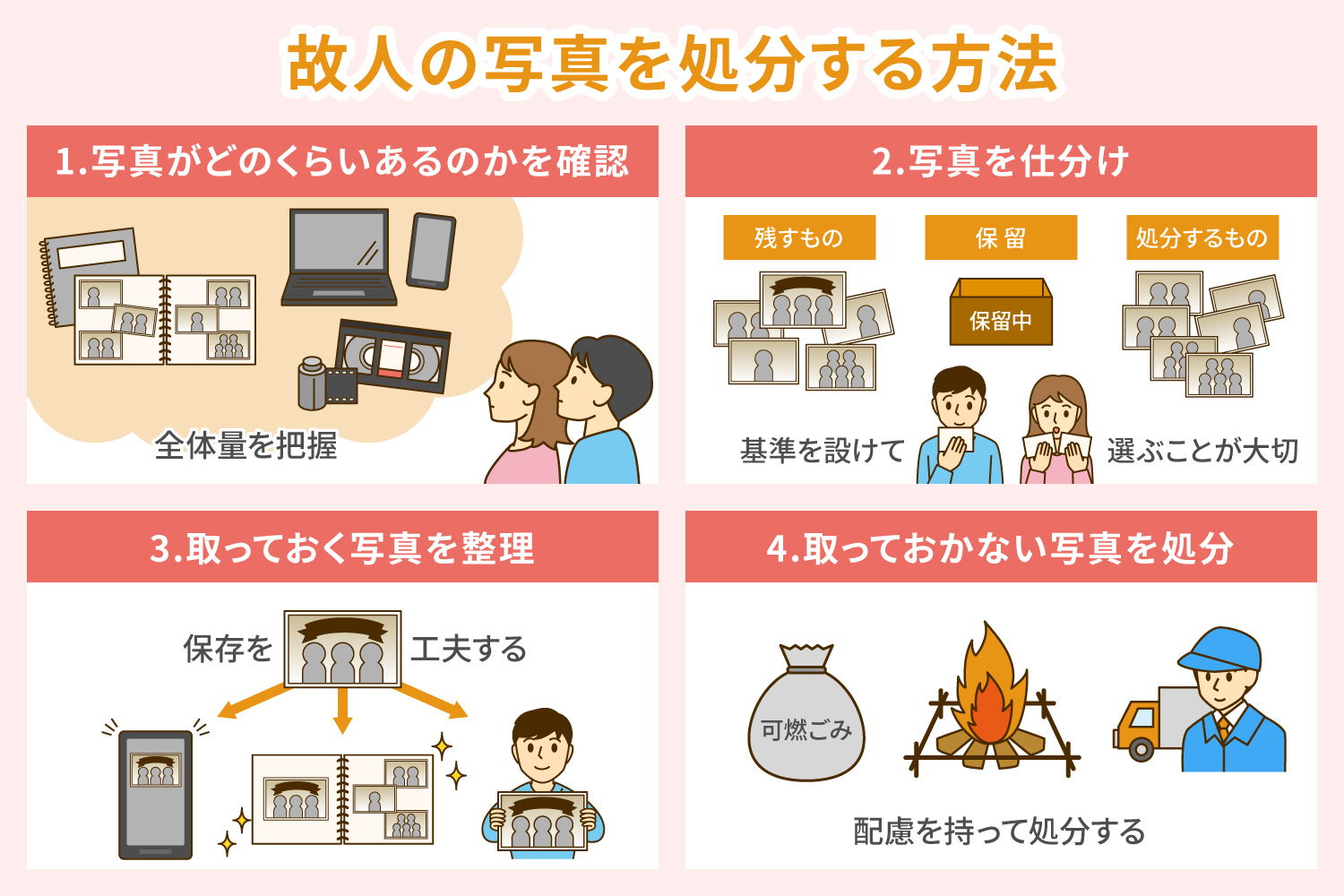

2.写真を仕分けする

写真を処分する前には、「残すもの」と「処分するもの」を仕分ける作業が欠かせません。無作為に処分すると後悔につながることもあるため、基準を設けて選ぶことが大切です。

また家族や親族と一緒に行えば、思い出を共有しながら判断がしやすくなります。

ここからは、写真を仕分けする際の目安を紹介します。

家族・親族と一緒に写っているものは残す

故人が家族や親族と一緒に写っている写真は、残しておく価値が非常に高いものです。集合写真や家族行事のスナップは、その場にいた人たちの記憶を呼び起こし、思い出話のきっかけにもなります。

また、写っている親族に分けて渡すことで、相手にとっても大切な記念品となるでしょう。このように共有することで、家族のつながりを感じやすくなります。

さらに、友人や生前に親しくしていた人との写真も同様に価値があります。必ず残すべきと断定する必要はありませんが、残しておくことで後に心の支えになる可能性があるため、整理の際には優先的に検討するのがおすすめです。

記念に撮った写真は残す

成人式や結婚式、七五三、誕生日、入学・卒業式、発表会など、人生の節目に撮られた写真は、故人の歩みを振り返る上で欠かせない大切な記録です。こうした写真は、故人の幸せそうな姿や家族にとっての特別な瞬間を形に残しており、思い出を共有する際に役立ちます。

アルバムや額に収めて飾ったり、スキャンしてデジタル化したりすることで、より多くの人と分かち合うことも可能です。整理の中で迷う写真があっても、節目の出来事に関わるものは積極的に残すと良いでしょう。記念写真は単なる記録ではなく、故人の人生を象徴する貴重な遺品であり、後世に伝える価値があります。

同じような写真は1枚だけ残す

アルバムやデータを見返すと、同じ場所・同じ構図・似たような表情の写真が何枚も残っていることがあります。そのような場合は、最も良い1枚を残すようにすると整理が進めやすくなるでしょう。

厳選することでアルバム全体がすっきりし、見返す際にもストーリー性を持って楽しめます。また、複数の候補がある場合は家族に見てもらい、一番好まれる写真を選ぶのも有効です。似た写真を減らすことは「捨てる」行為ではなく、「残した写真をより大切にできる」工夫と考えると気持ちが楽になります。

こうした選択をすることで、残された写真がより価値ある遺品となり、後世に受け継ぎやすい形になります。

判断に迷う場合は保留する

写真を整理していると「残すべきか処分すべきか判断がつかない」ものに出会うことがあります。そのような場合は無理に結論を出さず、いったん保留するのが安心です。一度捨ててしまうと取り戻せないため、「残しておけばよかった」と後悔せずに済みます。

保留にするときは、段ボールや箱に「保留中」などとラベルを付けてまとめておくと便利です。一定の期間を設けて再度見直せば、気持ちの整理が進んで判断しやすくなります。処分を急がずに保留することは、安心して前に進むための大切な工夫です。

遺品整理業者へ依頼する

写真の量が膨大で手に負えないと感じるときは、遺品整理業者へ依頼するのも一つの選択肢です。専門の業者は遺族の気持ちに寄り添いながら作業を進めつつ、必要な写真を誤って処分しないよう配慮してくれます。遺族の希望を取り入れてくれるため、任せられる安心感があります。

大量の写真を一度に整理するのは大きな負担ですが、業者に依頼すれば効率的に進めることが可能です。依頼の際は、遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているか、また口コミや実績も確認することが重要です。業者利用は必ずしも必要ではありませんが、状況に応じて有効な方法といえるでしょう。

3.取っておく写真を整理する

残すと決めた写真も、そのまま放置しておくと散らかりやすくなり、後から見返すときに不便です。整理して保存することで、大切な写真をきれいに残しやすくなります。ここでは、保存の工夫や整理方法を具体的に解説していきます。

新しいアルバムに入れ直す

古いアルバムは経年劣化により台紙が黄ばんだり、粘着力が弱くなったりしていることがあります。そのため、残したい写真を新しいアルバムに入れ替えると、より長くきれいに保存できます。

アルバムは湿気の少ない場所に保管するとカビや色あせを防ぐことができ、写真を良好な状態で残すことが可能です。また、あらかじめ冊数を決めて整理すれば、残す写真の量を自然に絞り込むことができ、見返すときも整理された形になります。

粘着台紙を使用する場合は、空気が入らないように貼り付けるなど、ちょっとした工夫が写真を守ります。アルバム整理は「きれいに残す工夫の一つ」として取り入れると安心です。

デジタル化して保存する

写真をデジタル化すると、劣化や保管場所の問題を解消できるという大きなメリットがあります。データにしておけばクラウドに保存して家族と共有することも簡単で、必要に応じて再プリントも可能です。

方法としては、スマートフォンのスキャンアプリを利用する、自宅のスキャナーやプリンターを使う、専門業者に依頼するなどがあります。例えば、Googleフォトのフォトスキャンアプリで自分で手軽にデータ化したり、専門店のサービスで手間なく高画質に仕上げてもらったりといった方法があります。

さらにデータはバックアップを取り、クラウドと外付けHDDなど複数の方法で保存すると安心です。デジタル化は、写真をより身近に残しやすくする実用的な手段といえるでしょう。

形見分けする

故人の写真は、親しい友人や親族への「形見分け」として活用できる場合があります。特に一緒に写っている写真は、その人にとってかけがえのない記念になることがあります。

ただし、相手が必ずしも受け取りたいとは限らないため、事前に確認することが大切です。無理に渡すと負担になってしまう可能性もあるため、希望があるかどうかを尊重しましょう。

渡す際に手紙を添えれば、感謝や故人への想いがより伝わりやすくなります。形見分けは、写真をただ残すだけではなく「つながりを分かち合う方法」として有効です。相手の気持ちに配慮した上で行えば、故人をしのぶ温かい時間を共有できます。

4.取っておかない写真を処分する

残さないと決めた写真については、適切な方法で処分することが重要です。写真には個人情報や故人の思いが込められているため、単純に捨てるのではなく配慮が必要です。ここでは写真を処分する具体的な方法を紹介します。

可燃ごみに出す

多くの自治体では、写真は可燃ごみとして処分できます。ただし、アルバムごと捨てる場合は、金属やフィルム部分を取り外して分別する必要があります。

また、写真は個人情報を含む場合があるため、破ったりシュレッダーにかけたり、漂白剤でインクを消すといった工夫をしてから廃棄すると安心です。他人の目に触れないように紙や布で包んでから出すのも有効です。

地域によってはアルバムや写真を専用に回収してくれる場合もあるため、必ず自治体のルールを確認しましょう。一般的な方法ですが、処分の際は「プライバシー保護」と「適切な分別」を心がけることが大切です。

おたき上げする

「写真をそのままごみに出すのは気が引ける」という場合は、おたき上げ供養という方法があります。おたき上げは、想いのこもった品を火でたき上げて供養する宗教的な儀式です。

自宅で行う場合は、写真を塩で清めて紙や布に包み、可燃ごみに出すという供養の方法があります。自分で火を使って燃やすのは危険なので避けましょう。

寺社に依頼する際は、事前に写真の受付可否やアルバム対応の可否を確認しておくと安心です。費用は数千円から数万円程度と幅があり、供養の方法や規模によって変わります。信仰や価値観に応じて選べる一つの手段として、おたき上げを検討すると心の整理につながります。

遺品整理業者に引き取ってもらう

遺品整理業者に依頼すれば、写真を含む遺品を一括で整理・処分してもらうことができます。業者によっては、おたき上げ供養の手配をオプションとして受け付けており、故人の想いに配慮した処分が可能です。

写真以外にも衣類や家具などが大量にある場合は、まとめて依頼できる点も大きな利便性です。業者はプライバシーへの配慮を行い、遺族の希望に沿って仕分けや処分を進めてくれるため安心感があります。写真だけを少量処分したい場合は自分で行い、大量の遺品を抱えているときに業者を利用するなど、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。

依頼時には信頼できる業者を選ぶことが大切です。

まとめ

故人の写真を整理・処分するには、確認・仕分け・保存・処分といった段階を踏むことが大切です。残すものはアルバムやデジタル化で大切に保存し、迷う場合は保留することで後悔を防げます。

処分の際は可燃ごみとして廃棄する他、おたき上げや遺品整理業者への依頼といった選択肢もあります。重要なのは「後悔しない方法」を選ぶことです。

アールエージェンシー株式会社では、特殊清掃や遺品整理のご相談を承っております。一人で悩まず、専門家に相談することで安心して進められるでしょう。写真整理や遺品処分に悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。