亡くなった方の部屋を掃除しようと思っても、何から手を付ければよいか分からず戸惑う方は少なくありません。思い出が詰まった空間を整理することは、精神的にも負担の大きい作業です。

本記事では「なぜ掃除がつらく感じるのか」「片付ける意義」「適切な時期や進め方」など、心構えから実践までを丁寧に紹介します。一人で悩まず、少しずつ前に進むための参考にしてみてください。

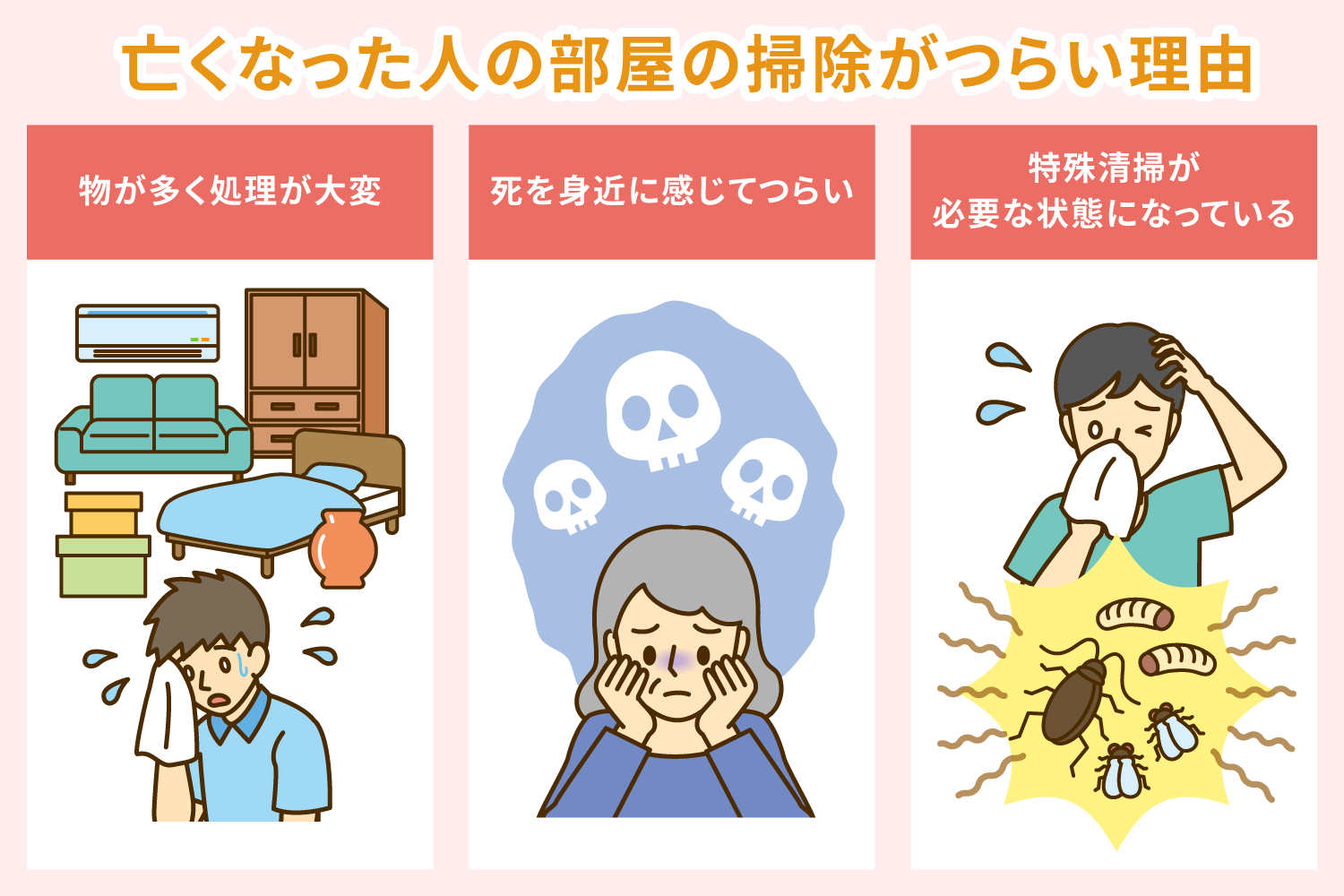

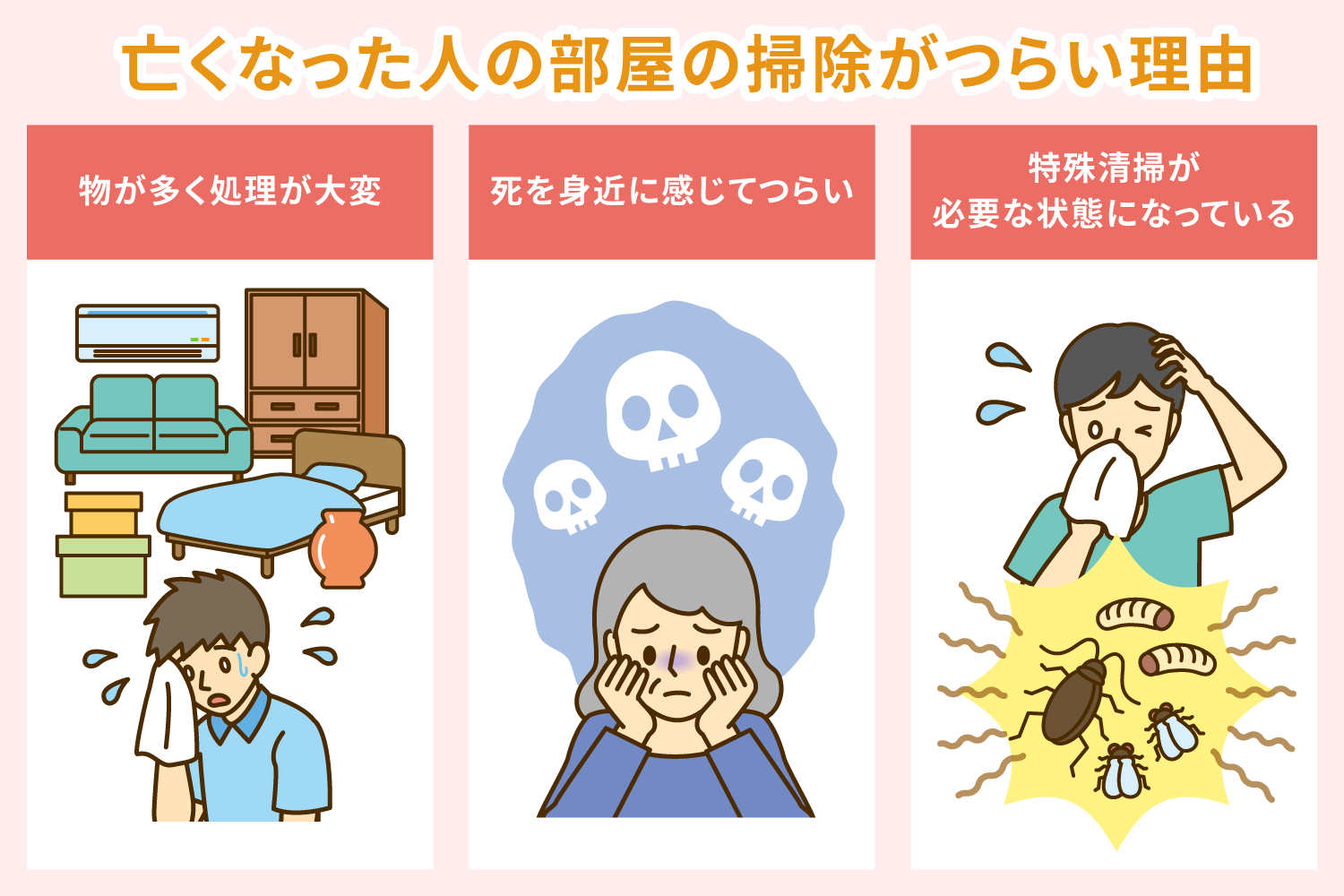

亡くなった人の部屋の掃除がつらい理由

故人の部屋を片付ける作業は、多くの方にとって精神的にも肉体的にも負担を伴うものです。何をどう整理すべきか分からず、想像以上に感情が揺さぶられる場面もあります。まずは、その理由を理解することから始めましょう。

物が多く処理が大変

部屋に物が多いと、どこから手を付けてよいか分からなくなることがあります。特に故人が生前に物を多く残していた場合、家具や衣類、書類、思い出の品などが山のようにあると、片付けは長時間に及び、作業そのものが大きな負担になりがちです。

また、整理整頓の方向性が見えないと、手を動かすたびに「これは捨てていいのか」と悩むことが増え、精神的にも疲れやすくなります。生前整理がされていなかった場合は、遺族がその判断を全て担うことになり、より重荷に感じやすいのです。

物の多さそのものが悪いわけではありませんが、計画的に進めるためには心の準備や支援の活用も重要です。

死を身近に感じてつらい

遺品に触れることで、故人の存在や死を改めて実感し、深い悲しみに包まれることがあります。写真や手紙、衣類などは、日常で見慣れたものであるほど記憶を呼び起こし、感情を大きく揺さぶる要因になります。

また「これは残すべきか」「捨ててしまってよいのか」という選択が精神的負担となり、自分が勝手に決めてよいのかという罪悪感を抱くこともあるでしょう。大切な人のものだからこそ、判断が難しく、時間を要します。

こうしたつらさは、故人を想う気持ちが強い証でもあります。焦らず、一つずつ向き合っていくことが大切です。

特殊清掃が必要な状態になっている

故人が自宅で亡くなり、しばらく発見が遅れた場合などは、通常の清掃では対応できず、専門業者による「特殊清掃」が必要になることがあります。これは体液や腐敗臭の除去、害虫の駆除、消毒やリフォームなどを含む高度な作業です。

こうした状況に突然直面すると、何から始めればよいか分からず、精神的にも大きな負担となります。また業者の選定や見積もり、作業日の調整といった手続きにも時間と労力がかかります。

特殊清掃は専門知識と技術を要するため、落ち着いて信頼できる業者に相談することが大切です。

亡くなった人の部屋を掃除した方がよい理由

亡くなった方の部屋を掃除することには、精神面の区切りをつける意味だけでなく、実務的な必要性もあります。遺族にとって大切な行動であり、前向きに進む一歩として多くのメリットがあるのです。以下で一つずつ解説します。

精神的に楽になる

故人の部屋を掃除することは、気持ちの整理を進める大切なきっかけになります。思い出の品に一つずつ向き合う中で、少しずつ心が落ち着き、前に進む準備ができることもあるでしょう。

作業を通じて、故人の存在を改めて感じるとともに、悲しみや喪失感を受け止める時間になります。決して焦る必要はなく、自分のペースで進めることが大切です。

また、家族や友人と一緒に作業することで、感情を共有でき、孤独感が和らぐこともあります。部屋の整理は、物理的な行動でありながら、心にもゆるやかな変化をもたらす機会となるのです。

遺産相続の有無が分かる

部屋の掃除を進めることで、相続に関わる重要書類が見つかることがあります。具体的には、遺言書やエンディングノート、預金通帳、保険証券、契約書などが該当します。

こうした書類を早期に確認することで、遺産がどの程度あるのか、負債があるかどうかなど、相続の全体像が把握しやすくなります。特に相続放棄を検討している場合は、相続開始(通常は死亡日)から3か月以内に手続きが必要です。

そのため、できるだけ早めに部屋の中を確認し、重要な資料が残されていないか注意深く探しましょう。不明点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することもおすすめです。

家の清潔感を保てる

掃除を行うことで、家の衛生状態や見た目の清潔感を保つことができます。特に時間がたつと、ほこりや湿気によるカビ、害虫の発生など、住環境への悪影響が出る可能性があります。

また故人が自宅で亡くなった場合や発見が遅れた場合には、特殊清掃が必要になるケースもあります。こうした場合は、早めの対応が被害拡大を防ぐ鍵です。

賃貸住宅では原状回復の義務があるため、清掃は退去手続きの一環としても重要です。また、不動産売却や賃貸を予定している場合には、室内の状態が資産価値に影響することもあります。清掃は家全体を快適な空間に整える第一歩です。

亡くなった人の部屋を片付けるタイミング

亡くなった人の部屋を片付ける時期は、四十九日を過ぎた頃から始める人が多い傾向にあります。これは葬儀や法要が一段落し、遺族が少しずつ気持ちを整えられるタイミングと重なるためです。

ただし、気持ちの整理にかかる時間は人それぞれであり、必ずしも四十九日を基準にする必要はありません。心に余裕ができたと感じたときに、無理なく取り組むのが理想的です。

一方で賃貸物件に住んでいた場合や、室内の状況から特殊清掃が必要な場合など、実務的な事情から早めの対応が求められることもあります。不動産契約の解除や原状回復には期限があるため、必要に応じて計画的に動きましょう。

亡くなった人の部屋を片付けるステップ

故人の部屋を片付けるには、段階的なステップを踏むことが大切です。特に自宅で亡くなった場合には、警察への連絡や検視を経た上で、清掃や整理に進みます。次の見出しでは、実践的な手順を紹介します。

特殊清掃が不要な場合

遺体の発見が早く、室内に汚染などが生じていない場合は、通常の清掃と整理で対応できます。ここでは、その際の具体的な手順をご紹介します。

エンディングノートや遺言書を確認する

片付けに入る前に、エンディングノートや遺言書などの重要書類を探しましょう。これらには葬儀や供養、遺品の取り扱いに関する希望が記されていることがあります。

また相続に関する内容が書かれている場合もあるため、早期に確認することで、相続放棄や申告の期限に間に合う可能性が高まります。

書類は、金庫や机の引き出し、仏壇の周辺などに保管されているケースが多いです。なお遺言書については法的効力があるかどうか確認が必要であり、公正証書でない場合は家庭裁判所での検認手続きが求められることもあります。

道具を準備する

部屋を整理する前に、必要な道具を準備しておくと作業がスムーズに進みます。以下は代表的な準備品です。

- ごみ袋(可燃・不燃用)

- 段ボール(仕分け・搬出用)

- 手袋、マスク(衛生管理・感染対策)

- ノート・ペン・付箋(メモ・分類用)

- クリアファイル(書類保管用)

- 掃除用具(雑巾、ほうき、掃除機など)

特に重要書類や写真などを一時的に保管する道具もあると便利です。全て完璧にそろえなくても問題はありませんが、最低限の準備をしておくことで、気持ちにも余裕が生まれます。

物を仕分けする

遺品整理では、まず物を分類して仕分けすることが基本です。必要に応じて以下のように分けるとスムーズです。

- 必要な物

- 不要な物

- 貴重品

- リサイクルできる物

- 判断に迷う物(保留)

段ボールやごみ袋を使い、マーカーで分類を明記しておくと識別がしやすくなります。特に「保留」ボックスを用意しておくことで、迷ったときにいったん避ける選択ができ、作業の停滞を防ぎます。

写真や手紙など感情が揺れる品物は無理に処分せず、家族と相談しながら進めることが大切です。自分一人で決めきれない場合は、信頼できる親族や第三者の意見を取り入れましょう。

不要な物の処分を進める

不要と判断した物は、自治体のルールに従って処分しましょう。基本的には以下の分類に沿って進めます。

- 燃えるごみ

- 燃えないごみ

- 粗大ごみ

各自治体で分別ルールや収集日が異なるため、あらかじめ市区町村のWebサイトで確認しておくことが大切です。特に粗大ごみは事前予約やシール購入が必要な場合が多く、早めの準備が求められます。

また処分時には誤って重要な物や思い出の品を捨ててしまわないよう、必ず確認しながら進めましょう。一気に片付けようとせず、丁寧に進めることでトラブルを防げます。

部屋を掃除する

仕分けと不用品の処分が終わったら、部屋全体を丁寧に掃除しましょう。掃除機で床のほこりを吸い取り、壁や家具の表面は乾拭き・水拭きで汚れを落とします。窓を開けて換気しながら作業を進めると、こもった空気や臭いも解消されやすくなります。

エアコンや照明、家電の外側も忘れずに拭き掃除を行いましょう。市販の除菌シートや重曹水などを使うと、衛生的な状態が保ちやすくなります。

清掃は部屋を整えるだけでなく、心の整理にもつながります。きれいになった空間を見ることで、気持ちが少し軽くなることもあるでしょう。

特殊清掃が必要な場合

故人の発見が遅れた場合や室内に腐敗が進行している場合は、通常の掃除では対応できず、特殊清掃が必要になります。臭いや感染症リスクへの対処も含まれるため、遺族が無理をせず、専門業者に任せることが大切です。

専門業者へ問い合わせる

特殊清掃が必要と判断した場合は、早めに専門業者へ相談しましょう。警察による現場検証や許可が下りた後に、作業の依頼が可能になります。

まずは複数の業者へ見積もり依頼を出し、対応内容・費用・実績を比較検討するのがおすすめです。遺品整理士が在籍している業者や、女性スタッフが対応できる業者など、ニーズに合った会社を選びましょう。

また口コミや評価を事前に確認することで、信頼できる業者を見極める手がかりになります。焦らず冷静に選ぶことが、納得のいく依頼につながります。

現地調査を受け、見積もりをもらう

特殊清掃や遺品整理を依頼する際は、まず業者による現地調査が行われます。現地調査では、部屋の状態や作業範囲を確認し、必要な清掃方法や作業日数を見積もります。料金体系や追加費用の有無をこの段階で明確にしておくことが重要です。

複数業者から相見積もりを取ることで、料金やサービス内容の違いを比較できます。担当者の説明の分かりやすさや誠実さも、信頼できる業者を見極めるポイントです。無料見積もりを提供している業者も多いため、気軽に問い合わせて確認してみましょう。

作業に立ち会う

特殊清掃当日は、予約した日時に業者が訪問し、消毒や脱臭、汚染箇所の除去などを行います。立ち会うことで、作業の進行状況を直接確認でき、貴重品の取り扱いや要望もその場で伝えることが可能です。

作業時間は部屋の広さや汚染の程度によって異なり、数時間から1日以上かかる場合もあります。業者によっては作業途中の説明を行ってくれるため、安心感があります。マスクや汚れてもよい服装で立ち会うとスムーズです。

遺品整理を開始する

特殊清掃が完了し、部屋の衛生状態が整ったら遺品整理を進めます。遺族が自分で行う場合は、必要品・不用品・貴重品の仕分けから始め、重要書類や貴重品は優先的に確認しましょう。

一方で、精神的・体力的に負担が大きい場合は、遺品整理業者に引き続き依頼する方法もあります。業者によっては仕分け、供養、買取サービスなど幅広い対応が可能です。状況や気持ちに合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。

専門業者を選ぶポイント

専門業者を選ぶ際には、料金だけでなく資格や実績、対応の丁寧さも重要です。次の見出しでは、信頼できる業者を選ぶための具体的な確認ポイントを解説します。

遺品整理士が在籍しているか

業者選びのポイントとして、遺品整理士が在籍しているかを確認することが有効です。遺品整理士は、遺品整理士認定協会が認定する資格で、遺族の気持ちに寄り添いながら効率的かつ適切に遺品整理を行う専門知識を持っています。

資格者がいる業者は、法令遵守や供養への配慮がしっかりしており、トラブル防止にもつながります。依頼前に認定証や実績を確認すると安心です。資格はあくまで信頼の一つの目安であることを踏まえ、全体の対応力を見て選びましょう。

明瞭な料金体系か

遺品整理や特殊清掃を依頼する際は、料金体系が明確に提示されているかを必ず確認しましょう。基本料金に何が含まれているのか、追加費用が発生する条件など、見積もり時点で詳しく説明してもらうことが大切です。

中には、作業後にオプションを追加された形で高額請求されるような悪質業者も存在します。トラブルを避けるためには、契約書や見積書の内容をよく確認し、納得してから依頼するようにしましょう。

価格の安さだけで選ぶのではなく、料金に対する説明が丁寧かどうか、内訳が明瞭かといった点を総合的に見て判断することが、信頼できる業者を見極めるポイントです。

実績・評価が良いか

業者選びでは、過去の実績や利用者からの評価を確認することも重要です。対応件数が多く、長年の経験を持つ業者は、現場に応じた柔軟な対応が期待できます。

実績は業者のWebサイトやパンフレットで確認でき、Googleレビューや口コミサイトなどをチェックすることで、実際の利用者の声も参考になります。「対応が丁寧だった」「説明が分かりやすかった」といった高評価が多い業者は安心できるでしょう。

ただし、評価が高いからといって必ずしも完璧とは限りません。対応の相性や相談のしやすさといった主観的な要素も含めて、自分に合った業者かどうかを総合的に判断しましょう。

まとめ

本記事では、亡くなった人の部屋の掃除がつらく感じられる理由や適切なタイミング、片付けの具体的な進め方、そして信頼できる専門業者を選ぶ際のポイントまで解説しました。

亡くなった人の部屋を掃除・片付ける作業は、精神的にも体力的にも負担が大きいものです。無理をせず、専門業者へ依頼するのも一つの手です。

アールエージェンシー株式会社では、特殊清掃や遺品整理の専門的な対応を行っています。遺族の気持ちに寄り添った丁寧なサービスで、安心してご相談いただけます。

「何から始めればよいか分からない」「誰かに頼りたい」と感じたときは、ぜひお気軽にご相談ください。お見積もりは無料ですので、無理のない一歩としてご利用いただけます。