遺品整理は四十九日前に行っても、仏教上の問題はありません。早期に整理を進めることで、四十九日法要で形見分けをしやすいなどのメリットも生まれます。ただし、遺品整理は精神的にも肉体的にも負担の大きい取り組みです。無理はせず、それぞれの家族の状況に応じて進めましょう。難しいときはプロに頼ることも大切です。

本記事では、四十九日の考え方や遺品整理を四十九日前に行うメリット、デメリットを紹介します。

四十九日とは? 遺品整理の時期を考える上で重要な意味

仏教では故人の命日から数えて四十九日目に、四十九日法要を行います。また、遺族は四十九日を境に忌明けとなり、日常生活に戻ります。このため、四十九日は遺族が心の整理をするのにも適した時期です。

仏教における四十九日の考え方

仏教では、人が亡くなった後すぐに浄土など別の世界に行くのではなく、49日間は現世と冥途の狭間にいると考えられています。狭間にいる間は、初七日から七7日ごとに生前に犯した罪を冥府の王である閻魔(えんま)に裁かれます。

そして、最後の49日目の審判で地獄や浄土など、故人の来世の行先が決定するといわれています。故人が無事に極楽浄土へ行けるよう、親族が集まって祈るようになったのが、四十九日法要です。

遺族の心の整理と四十九日

仏教では四十九日が終わることを忌明け(きあけ・いみあけ)といい、遺族が日常生活に戻る日の目安とされます。一方、四十九日以前の期間は故人の来世が決まっていないため、遺族も喪に服し、慎みある行動が求められます。

また四十九日は遺族が心の整理をつける上でも、節目となる時期とされます。四十九日以前は、手を合わせたり、好きだった音楽を聞いたりするなど、故人をしのぶ時間を多く取ることが多いでしょう。一方、四十九日が明けると、香典返しや忌明けの挨拶状を送るなど、現実的な仕事が多くなります。このため、四十九日を境にすると遺族は少しずつ心の整理をつけやすくなります。

四十九日のタブーは? 遺品整理は問題ない?

遺族は四十九日(忌中)の間、以下のことを避けるのがマナーとされます。

- 神社への参拝(七五三など)

- 慶事への参加(結婚式、開店祝いなど)

- 新年のお祝い(お正月飾りを飾るなど)

- 飲み会への参加

なお、故人の遺品は四十九日の期間中であっても、四十九日が過ぎた後でも、いつ整理をしても問題ありません。これは宗教的にも法的にも問題がないため、遺族の考え方や状況に応じて適した日に行います。

遺品整理を四十九日前に行うメリット・デメリット

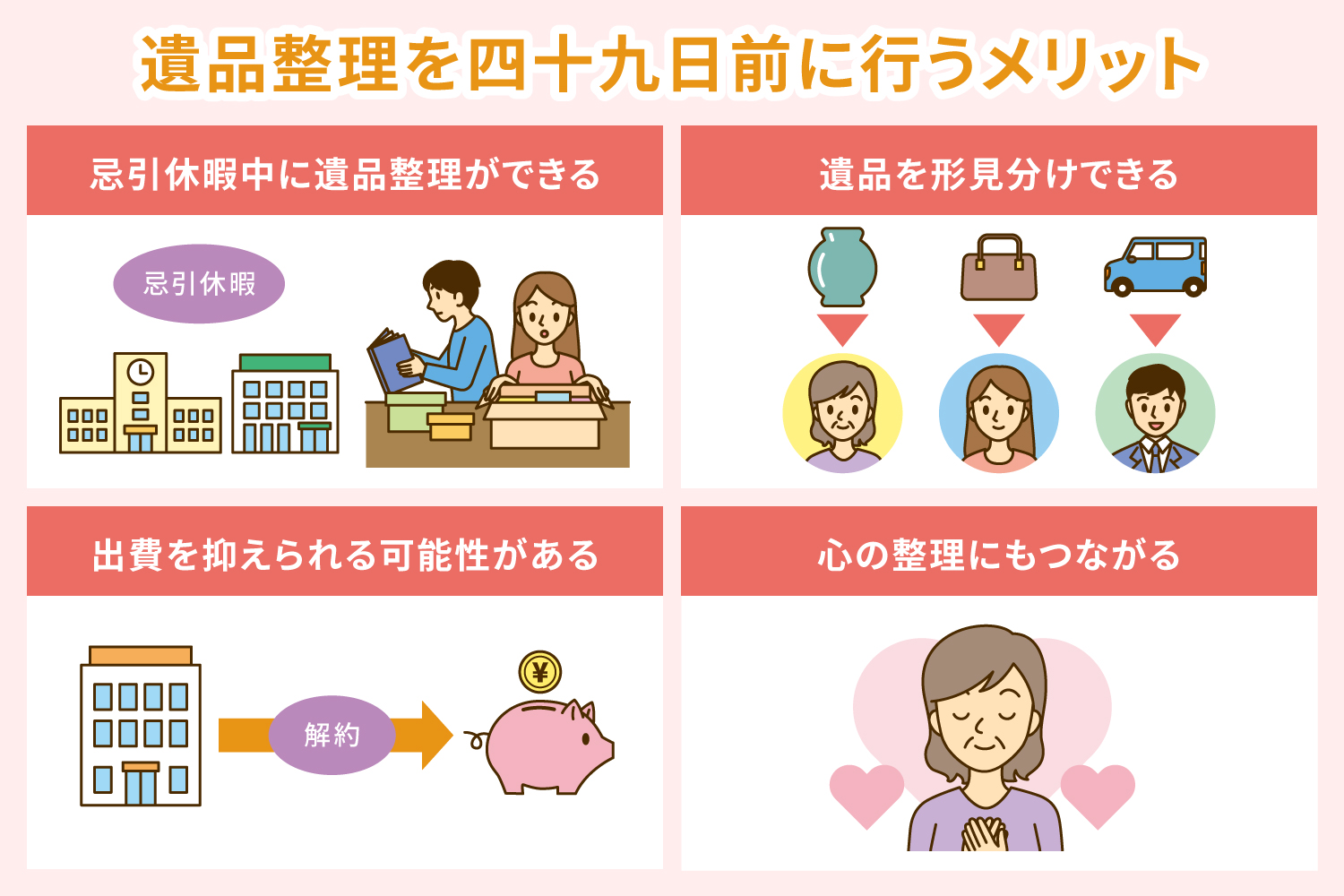

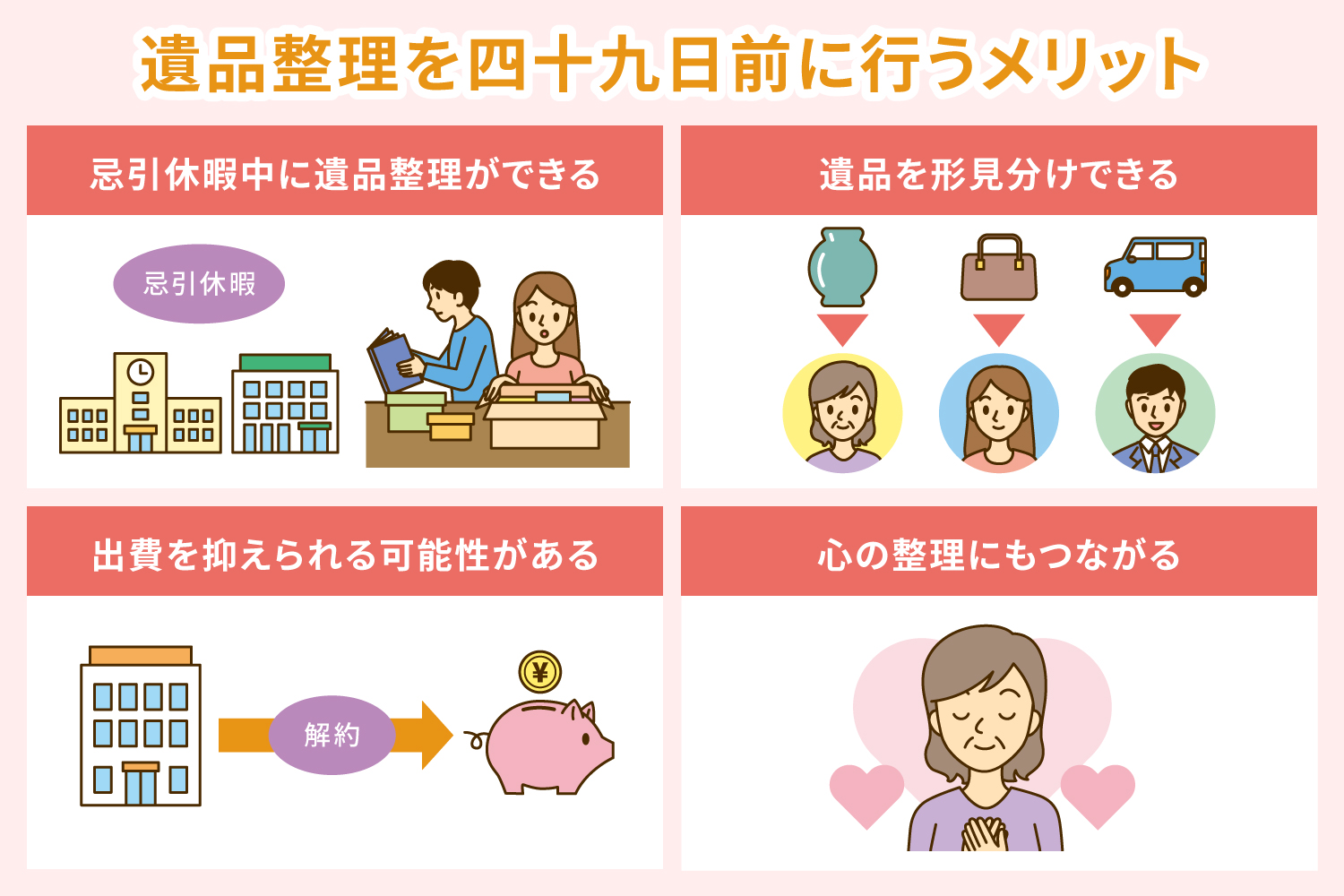

四十九日前の遺品整理には、公共料金などの不要な費用を抑えられる、親族の忌引休暇中に整理が進むなどのメリットがあります。一方、時期尚早であると思われて他の親族の反発を招く可能性もあります。また遺品整理の注意点を確認しておかないと、遺言書などが出てきたときに不適切な処理をしてしまう可能性も否めません。

メリット:早めに整理することで得られること

遺品整理を四十九日前に行うメリットは以下の通りです。

- 忌引休暇中に遺品整理ができる

- 法要のときに遺品を形見分けできる

- 出費を抑えられる可能性がある

- 心の整理にもつながる

一つずつ解説していきます。

忌引休暇中に遺品整理ができる

四十九日前に遺品整理をすれば、休暇を取った親族が集まって遺品整理ができます。大抵の会社や学校では、親族が亡くなったときに所定日数の忌引休暇を取得できます。大型家具の処分などは人数がいるほど整理が進みやすく、親族間で話し合って進められるため、後々のトラブル回避にも役立つでしょう。

法要のときに遺品を形見分けできる

形見分けに決まった時期はないものの、一般的には四十九日法要の際に行うことが多くなります。形見分けとは、故人の愛用品などを遺族や故人の友人と分け合うことです。そのため、四十九日前に生前整理を済ませておくと、クリーニングや清掃を終えた状態で形見分けができスムーズです。

出費を抑えられる可能性がある

遺品整理を四十九日前に済ませることで、出費を抑えられる可能性があります。故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理を終えなければ解約手続きができません。そのため、整理が遅れるほど家賃の支払いが続き、無駄な出費が増える可能性があります。また早めに整理を行うことで、公共料金やインターネットなどの月額サービスをはじめとする細かな支出を確認して止められるため、出費の削減につながります。

心の整理にもつながる

故人の遺品を過去の物として大切に受け止めることで、心の整理にもつながりやすくなります。遺品整理を先延ばしにしていると、精神的な負担がかかる可能性があります。無理に進める必要はありませんが、整理を進めるうちに心が軽くなってくるケースもあるので、少しずつ進めてみましょう。

デメリット:時期尚早に行うことの注意点

遺品整理を四十九日前に行うデメリットや注意点は以下の通りです。

- 親族全員の許可が取れない可能性がある

- 相続放棄をするなら遺品整理をしてはいけない

- 重要書類や貴重品を誤って破棄しない

親族全員の許可が取れない可能性がある

遺品整理を四十九日前に行うと、状況によっては親族全員の許可が取れない可能性があります。遺品整理を進めるときは、トラブルを避けるためにも主要な親族に意見を聞き、納得してもらった上で行うよう心掛けましょう。

相続放棄をするなら遺品整理をしてはいけない

相続放棄を考えている場合、手続きよりも前に遺品整理をすると、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。故人の財産を処分したり、使用したりすると、財産を相続する意志があると見なされるためです。これを法定単純承認といいます(※)。相続放棄をするなら、必要な手続きが終わった後にしましょう。

※参考:e-Gov法令検索.「民法」.“第九百二十一条一”(参照 2025-05-11).

重要書類や貴重品を誤って破棄しない

遺品整理を焦るあまり、重要書類や貴重品を誤って破棄しないようにしましょう。特に遺言書が出てきたときは、家庭裁判所で検認手続きが必要です。また預金通帳が出てきたときは、口座の凍結や通帳の適切な保管をする必要があります。

専門家を交えずに遺品整理を進めるのであれば、事前に注意点をよく確認してから進めましょう。

四十九日までの遺品整理、何から始めるべき?

遺品整理は、残された親族だけでなく故人の意志も尊重しながら進めることが大切です。まずは、遺言書やエンディングノートがないか確認し、あればその内容に沿って遺品整理を進めましょう。

故人の想いを尊重した整理の進め方

遺品整理は、故人の親族だけでなく故人の意志も尊重し進めることが大切です。遺品整理を始める前に遺言書やエンディングノートはなかったか確認しましょう。これらの遺言がある場合、事前に家族に保管場所を伝えている可能性があります。

エンディングノートがあれば、内容を確認し遺品整理を進めます。特に以下が分かると、故人の想いを大切にしながら遺品整理を進めやすいです。

- 資産に関する情報とその処理方法

- 形見分けしたい物とその相手

- デジタル遺品の処理方法

もし遺言がなかったときは、親族間で話し合いながら以下の方法で進めましょう。

貴重品や思い出の品の仕分け

貴重品や思い出の品は慎重に確認しながら仕分け、処理を進めましょう。貴重品の例は以下の通りです。

- 預貯金通帳や有価証券

- 不動産などの登記簿謄本

- 自動車などの権利書

- 貴金属・ブランド品

- 美術品・骨董品・コレクション

- 楽器や電化製品

骨董品やブランド品のように、専門家でないと価値判断が難しい物は鑑定を行うのもおすすめです。また故人が愛用していたコレクションや大切にしていた手紙などは、どのような形で残すのか、または処分するのかを親族間で話し合い、時間をかけて決定しましょう。

処分する物の判断基準

遺品整理は慎重になる必要があるとはいえ、何でも取っておくと進まなくなります。処理する物・保留にする物・取っておく物など、事前にある程度基準を決めてから進めるのがおすすめです。

例えば処分しても問題ない物には以下があります。

- 劣化が進んでいる物(色あせた衣類、文字の読めない書籍など)

- 壊れていて修理できない物(家具、家電、食器など)

- 重要でない書類や紙(期限の切れた支払い用紙、レシートなど)

- 個人情報が含まれる物(書類、データなど)

基準を設けても感情的になり整理が進められない場合は、日を改めるか、専門家に依頼するのもおすすめです。

四十九日を過ぎてからの遺品整理|タイミングと注意点

遺品整理を四十九日前に行うメリットをご紹介しましたが、無理をしてまで早期に行う必要はありません。遺品整理には肉体的・精神的負担がかかるため、自分自身を守るためにも少し落ち着いてから作業をするのも一つの方法です。

以下では、四十九日を過ぎてから遺品整理を行うタイミング・注意点をご紹介します。

それぞれの家庭のペースで進める大切さ

遺品整理は無理に急がず、それぞれの家庭のペースで進めることも大切です。遺品整理では、不用品の排出や貴重品とそれ以外の物の区分などやることが多く、肉体的な負担がかかります。さらに思い出の品に触れることで精神的につらくなる作業も多いです。

家族の精神や体の状態によっては、無理に四十九日前に進めず、時間をかけて着実に進める方が良いでしょう。故人の持ち家などで時間が許すのであれば、1日2時間だけ作業を進めるなども方法です。

遺品整理を行う際の心の持ちよう

遺品整理中は故人との思い出が詰まったさまざまな物に触れるため、懐かしさやうれしさだけでなく、怒りなどの負の感情が湧き上がることもあります。心を守るためにも、可能であれば一人で整理を進めず複数人で行うのがおすすめです。作業中は誰かと会話をしながら感情をできるだけ外に出しましょう。

もくもくと無心で手を動かし続けることも、感情に左右されないために大切なポイントです。

遺品整理を業者に依頼する際の検討ポイント

遺族のみで遺品整理をするのが難しかったり、賃貸のため至急遺品整理が必要な場合は、遺品整理の専門業者への依頼がおすすめです。以下で、業者の選び方を紹介します。

業者の選び方と見積もりの注意点

遺品整理業者を選ぶときは、以下の点を確認しましょう。

- 一般廃棄物収集運搬許可証など免許があるか

- サービス料金を明確に提示しているか

- 担当者は親身になって相談に対応しているか

- 見積書の金額が安過ぎたり不透明だったりしないか

悪質な遺品整理業者に依頼をすると、契約後に高額請求をされるだけでなく、回収を依頼した遺品を不法投棄される恐れもあります。依頼を検討する際は、Webサイトでどのような業者か確認しましょう。

また、見積を依頼したときは、作業内容の詳細が書かれているか、料金は相場と比べて安過ぎないか確認します。見積について質問したときに、誤魔化すような不誠実な対応がないことも大切です。

遺品整理士の資格について

遺品整理士とは、法規制にのっとり遺品を正しく取り扱えることを証明する資格で、一般財団法人遺品整理士認定協会が認定しています。遺品整理では、廃棄物とリサイクル品の処理など法令にのっとった対処が必要なだけでなく、故人や遺族の意志を尊重した取り扱いも必要です。

遺品整理士は、ただルールに従って処理を進めるだけでなく、思い出の品を供養する観点から取り扱いを進める点が特徴です。遺品整理を依頼したいけれど、単なる物として扱われることに抵抗のある方は遺品整理士に依頼すると良いでしょう。

専門業者に遺品整理を依頼したときの所要時間

プロに遺品整理を依頼した際の作業時間の目安は以下の通りです。

| 間取り | 作業人数 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1R~1K | 1人 | 約1時間~ |

| 1K~1LDK | 2人 | 約2時間~ |

| 2DK~2LDK | 3人 | 約4時間~ |

| DK~3LDK以上 | 4人 | 約6時間~ |

所要時間は作業する人数や遺品の量によっても異なります。また専門業者では遺品整理だけでなく、整理後のハウスクリーニングや遺品のお焚き上げ、不動産の買い取りなどに対応していることもあります。

四十九日を目安にしつつ、故人と遺族の気持ちに寄り添った遺品整理を

遺品整理は四十九日前に行っても問題はなく、早く行うことで、四十九日法要で形見分けができるなどの利点も生まれます。一方、悲しみが強く何をする気持ちも起きない場合は、忌明けに当たる四十九日を遺品整理の一つの目安とするのも手段の一つです。

遺品整理・特殊清掃の専門会社であるアールエージェンシー株式会社では、大阪や京都を中心に関西圏で遺品整理や遺品供養を承っています。なお当事業所は遺品整理士認定協会が推薦する優良事業所にも選ばれているため、信頼してご相談いただけます。遺品整理に少しでもお悩みの方はアールエージェンシー株式会社までお問い合わせください。